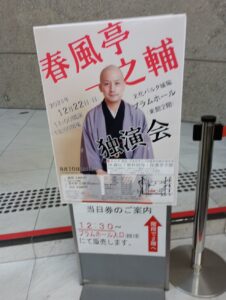

松永K三蔵さんの「バリ山行」(ばりさんこう)は、2024年第171回芥川賞受賞作品である。

今年直木賞を受賞した伊与原新さんのことを書いた、2025年1月26日付け当ブログでも、私はこれまで芥川賞も直木賞もいずれの受賞作品にも注目したことがなかった、と書いた。

「バリ山行」も、その描かれている題材が登山、しかも「バリ」であることから読んでみようと思ったにすぎない。

「バリ山行」とはバリ島の山のことではない(笑)。

「バリ」は登山用語でバリエーションルートまたはバリルートと呼ばれるもので、整備された登山道ではなく、地図上に点線となっていたり、そもそも載っていなかったりする難所ルートのことを言う。

長年登山を趣味としてきたが、私の山仲間の中にもバリルート好きがいる。

でも、私自身は、基本、地図に載った登山道しか歩かない。地図に載った登山道でも、薮が覆い繁って道が見えず薮をかき分けて進まなければならない場合もあるが、でも確かに道は存在する。バリールートはそもそも道がない所や踏み跡を探しながら歩く。

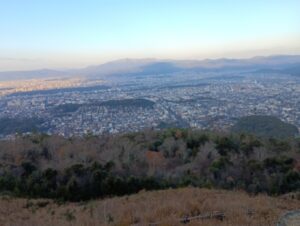

本書は、内装リフォーム会社に転職した主人公波多(はた)が、同僚に誘われてレクリエーションとして六甲山を歩いたことをきっかけに山に登るようになる。他方、社内では業績不振によるリストラの噂も持ち上がっている。そんな中、同じ会社のベテラン社員妻鹿(めが)が単独で毎週のように山に行きバリルートを歩いていることを知った波多は、バリ山行に興味を持ち、妻鹿に一緒に連れて行ってほしいと頼む。波多も六甲山のバリルートに挑むが・・・

普段は登山道しか歩かない私でも、バリルートを知らないわけではない。それは、過去、何回か道迷いをして、その時は、まさに薮をかきわけバリルートを進まざるを得なかったからだ。

作者の松永さんは登山を始めてからまだ5年程しか経っていないようだが、本書の中でのバリルートの描写はとてもリアルで臨場感があり、私自身もその場面を具体的に想像できてしまうので、読みながら恐怖感がわいてくる。

歩きながらも会社のリストラのことが頭から離れない波多に対し、妻鹿は「会社がどうなるかとかさ、そういう恐怖とか不安感ってさ、自分で作り出してるもんだよ。・・・それは本物じゃないんだよ。まぼろしだよ」「バリやってると・・・確かなもの、間違いないものってさ、目の前の崖の手掛かりとか足掛かり、もうそれだけ。それにどう対処するか。これは本物。」と言い切る。

きっと妻鹿は、バリルートを歩くことによって、人生の生きる意味や喜びを感じるんだろうなと思った。

人がなぜ山に登るのかは人それぞれに理由は異なる。

でも、山への挑み方のどこかにその人の人生観や価値観が反映されるものと思えてならない。

「登山道」は、自由気ままさと引き換えに、安全が保障された場所だ。

私は、これからも決して「バリ山行」することなく、登山道だけを歩くだろうと思った。