役立たずのアベノマスクが、コロナ緊急事態宣言解除後の6月1日にようやく我が家に届いた。

と、思ったら、翌日、事務所のポストにも投函されていたので、人が居住していなくても、ポストがある所には、どこにでも配られることがわかった。

きっと空き屋にも投函されるんだろうな。

これに私たちの税金が何百億円も投入されたかと思うと、本当に腹立たしい。

布製マスクを作ってくれている友人が、アベノマスクをアレンジして改良してくれるとは言っていたが、京都市も回収していることを知ったので、京都市に提供しようかなと考えていた。

でも、生活保護を受けている依頼者の方に「要りますか?」と尋ねると、「欲しい」とのことだったので、差し上げた。

役立たずのアベノマスクでも無駄にはしないぞ。

ブログ マチベンの日々

今年2月11日を最後に4ヶ月間ブログは止まったままとなっていました。

世間では、コロナ禍が始まりつつあった時期でもあり、その後は、想定を超える社会状況となりました。

そして、私自身をめぐる状況も色々なことが起こり、毎日事務所に来て仕事は続けていましたが、ブログだけは書くことができなくなっていました。

コロナの緊急事態宣言解除の動きと並行するように、私自身も周囲の環境も少しずつ落ち着き始め、やっとブログを書こうかなと思うようになってきました。

多かれ少なかれ誰もが感じていることだろうと思いますが、本当に周囲の人たちの支えがあって、私たちは生きているということを実感しています。

少しずつ前を向いて歩んでいこうと思っています。

先週、突然、小学校(岐阜市立長良小学校)時代の友達はるみちゃんから、メールが届いた。

「2月10日放映の『鶴瓶の家族に乾杯』に登場するかもしれませんので、時間があったらご覧下さい」

「鶴瓶の家族に乾杯」は、鶴瓶とゲストが日本の町を歩いて地元の人と触れあうぶっつけ本番の旅番組。

ネットで番組の予告を見ると、10日放映の舞台は岐阜市。私のふるさとである。

大河ドラマ「麒麟がくる」で斎藤道三役のモックンがゲストのよう。

はるみちゃんはどんな場面で出るんやろ。

これは絶対に観なければ!

はるみちゃんは、とても歌がうまく、小学校の時「ちびっこのどじまん」で優勝もした。

私が長良(ながら)から引っ越したため、中学は別々となり、はるみちゃんは、歌手をめざし高校から東京へ行ったよう。

いつも夜のテレビ番組は、夕食を食べながらダラダラと観るのだが、この日は、他のことは何もせず、テレビの前に座り、画面に集中する。

番組は、岐阜城が見える川原町公園から始まり、川原町通りへ。

鶴瓶とモックンが最初に入店した「川原町屋」というカフェで、早々にはるみちゃんが登場!

はるみちゃんは、東京で歌を歌っていたこと、堀越学園の1期生であること、1番始めのドラえもんの主題歌を歌っていたことなどを話し、求められて、実際に、ドラえもんの歌を歌った。

(「内藤はるみ」でネット検索すると、You Tubeで、はるみちゃんの歌声を聴くことができることがわかりました)

波瀾万丈の人生だったけど、元気そうで明るいはるみちゃんの姿が映り、懐かしく、そして嬉しかった。

その後は、鶴瓶とモックンは、別行動。

地元の人の岐阜弁満載のしゃべりが懐かしかった・・・

「麒麟がくる」の光秀ブームで、少しは岐阜市内も盛り上がるかな。

面白かった!!

※番組の再放送は、2月14(金)午前0時55分から。10日に見逃した方は、是非、ご覧下さい。

1月19日(日)、久しぶりに劇場に映画を観に行った。

「男はつらいよ お帰り 寅さん」。まだ今も上映中。

「男はつらいよ」シリーズの映画を観ることは、私の30代の頃の年末の1つのイベント行事だった。

年末の仕事が終了すると、2日間くらいかけて自宅の大掃除をし、その後、たいていは12月30日の昼間に「男はつらいよ」を映画館で観て、夜はちょっとだけ豪華な夕食(外食)をとるというパターンだった。

日々の仕事から解放され、「寅さん」を心の底から笑い楽しんだ。

渥美清さんが亡くなって、寅さんの映画は1995年の第48作が最後の作品となった。

その「寅さん」映画が帰ってきた。

小説家となった満男(吉岡秀隆)と、高校時代の後輩で今は国連職員として世界で働く及川泉(後藤久美子)との再会を軸に、寅さんの過去の様々な場面が再現される。

映画の中では寅さんが死んでいることにはなっていないのに、語られるのは過去の思い出話ばかりで、誰も「今頃どうしてるだろう」と言わないことや、後藤久美子の演技が下手だったことや、冒頭の桑田佳祐の歌がいただけなかったことはあるが、やはり、もう「寅さん」はいないことがあらためて思い知らされ、今回だけは、笑いよりは涙が出てきた。

私が2011年末まで所属していた京都法律事務所の時の同僚、福山和人弁護士が、今回の京都市長選挙に立候補をされた。

福山さんは、人権感覚にすぐれ、常に弱い人に寄り添って、どんな困難な事件にも果敢に挑む熱血弁護士である一方、普段はとても優しい男である。

私も出演した2009年3月上演の「憲法と平和を考える市民ミュージカル」では、裏方の事務局を担う一方、バンド(彼は三線を弾いた)や「殿」役でも出演し、当時のメンバーから今も「殿」と呼ばれ、慕われている。

そんな福山さんが、京都が京都らしくなくなっていく、市民本位の市政になっていないことを憂い、今回の京都市長選挙に立候補された。

1月19日(日)の告示の日は、午前8時35分から、京都市役所前で出発式があったので、出掛けた。

朝早くからたくさんの人が集まっていた。

ここ数日、曇りがちな天候が続いていたが、19日の朝はすがすがしい天気となった。

れいわ新撰組代表の山本太郎氏も応援にかけつけた。

山本さんの演説を生で聞くのは初めて。

今の日本社会がいかに弱者に冷たい政治かを力を込めて訴えられた。

福山さん、登場。

中学校給食実現、子どもの医療費を中学卒業まで無料に、返さなくてもいい奨学金、仁和寺前のホテル建設反対などなどの政策をわかりやすく提案。

やる気さえあれば、現在の京都市の財政でも可能であることを根拠を示して訴えるので、現在の市長も反論できず。

2月2日は「福来たる!」を実現させたい。

明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い申し上げます。

今日から事務所の仕事も始まりました。

いただいた年賀状の中に、何人かの方が「ブログ読んでますよ」と書いてくださっており、大変有り難く、また嬉しく思いました。

年末年始の休みの間に、たまたま、岸田奈美さんという作家のブログを読み、とても感動しました。

それは、「弟が万引きを疑われ、そして母は赤べこになった」というタイトルのブログでです(「岸田奈美 赤べこ」などと検索すればヒットします)。

奈美さんの弟は、生まれつきのダウン症で知的障害があります。

おかあさんも車椅子生活をされています。

奈美さんのブログを読むと、私たちが障害を持つ方をどのように見て、どのように接すれば良いか考えさせられます。

人間って本当にすごいなあと思います。

札幌市にある大覚寺という寺が、市民の「うるさい」という苦情を受けて、今年初めて除夜の鐘を中止にするという新聞記事を目にした。

京都にも有名な大覚寺があるので、ネットで調べてみると、2016(平成28)年から除夜の鐘は休止していると書かれてあった。ただ、理由は何も書かれていなかった。

除夜の鐘は、年末恒例の伝統行事。

「うるさい」?

最近の建物は密閉性が高いので、子どもたちの「火の用心」の声さえ聞こえないよねと、先日友達と話していたばかりだったのに・・・「鐘の音」そんなに聞こえる?

いつも録画して観ているテレビ朝日のドラマ「やすらぎの刻~道」。

先週は、戦争で寺の鐘が没収されたため今は鳴らない除夜の鐘の音、それを懐かしむ祖父母を喜ばせようと、孫達が村のスピーカーから除夜の鐘の音を鳴らすというサプライズを仕掛け、戦争の中を生きた村人達は涙、涙の場面であった。

長い時代ずっと続く除夜の鐘には、今年1年なんとか過ごすことができた、あの時は誰々と一緒に聞いた・・・などの思いがわきあがる。

除夜の鐘は、続いてほしいと私は願う。

世の中には、面白い学問があるもんやなあと思う。

テレビと新聞(2019年12月18日付け京都新聞夕刊)で知った「仕掛学」。

面白いと思ったので、本まで買って読んでしまった。

「仕掛学」の研究者は、大阪大学の松村真宏教授。2011年に提唱された。

「仕掛け」とは・・・

京都でよく見かけるのは、塀の下の方に付けてある小さな鳥居。これがあると、立ち小便や犬の散歩中に塀におしっこをかけたりできない。小便禁止の「仕掛け」である。

駐輪場に線が引かれていると、それを横切るようには自転車を停めにくく、つい線に沿って停めてしまう。駐輪場が整理整頓できる「仕掛け」である。

おもちゃを入れるゴミ箱の上にバスケットボールのゴールネットを設置すると、思わず狙いをつけて、おもちゃを投げてシュートしたくなる。結果的に、おもちゃがゴミ箱に片付く「仕掛け」である。

エスカレーター横の階段にピアノの鍵盤が描かれており、階段を利用すると、ピアノの音階が鳴る。階段を利用して楽しみながら運動ができるための「仕掛け」である。

男性用の小便器に「的」を貼ると、つい狙いたくなり、的は飛散が最小になる場所に貼られているので、トイレを綺麗に使う「仕掛け」である。

「~は禁止」「整理整頓」「健康に良いから階段を上る」など、頭ではわかっていても、なかなかそのようには行動出来ないのが人間の性というものであろうか。

しかし、「仕掛け」は、無理矢理行動を変えさせるのではなく、つい行動を変えたくなるように仕向けるアプローチなのである。

但し、仕掛けは悪用することもできる。

松村教授の「仕掛け」は誰かが不利益を被ったり、不快な思いをさせるような仕掛けは想定されていない。

本は、次の3章から展開されている。

1章 仕掛けの基本

2章 仕掛けの仕組み

3章 仕掛けの発想法

仕掛けの発想で大事にしたいのは、実現可能性。

その例として、アメリカのNASAは、無重力状態ではボールペンが書けないことを発見した時、10年の歳月と120億ドルの開発費をかけて、無重力でも書けるボールペンを開発した。

一方ロシアは鉛筆を使った。

松村教授は、問題に直面した時、技術に詳しい人ほど技術にとらわれてしまい、使う必要のない技術をわざわざ使って簡単な問題を難しく解決しようとしている、と述べる。

仕掛けを作る際に、本質を見失っていないかを常に心に留めておくべきである。

松村教授は、世界は仕掛けにあふれているが、仕掛けに気づかないことも多い、と述べる。

これからは、「仕掛け」を探しながら町中を歩けば、また歩くことも一層楽しくなるような気がしている。

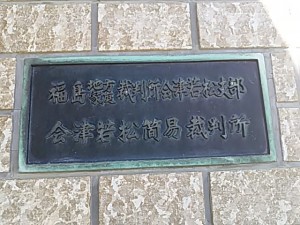

12月16日、福島家庭裁判所会津若松支部へ行ってきました。

現在、係属中の事件について、調査官による調査があったからです。

とにかく遠い。

東京駅から東北新幹線に乗り換え、郡山駅で下車して、更に磐越西線に約1時間乗ります。

京都からだと半日がかり。

会津若松は、白虎隊で有名ですね。

それとNHKの大河ドラマ「八重の桜」の新島八重の出身地でもあります。

裁判所は、鶴ヶ城の真ん前にあります。

調査官との面談時間まで少し時間があったので、鶴ヶ城を見学することにしました。

期日を決める時、調査官に「12月16日頃はもう雪が降っていますか?」と尋ねると、「降るかもしれませんね」という返事でしたが、16日は、例年よりはまだ暖かいとのことでした。

それでも、京都よりは、約5度程気温は低く、快晴でしたが、寒さが身にしみました。

城のお堀の水には、薄い氷が張っていました。

鶴ヶ城。

昭和40年に再建築されたそうです。

城を見学した後、家裁へ。

地裁も簡裁も同じ建物です。

元会津藩家老の屋敷跡に建っているとのことです。

長い1日でした。

ちょうど約1年前の11月24日、自転車でこけて左腕を骨折しました。

12月3日に手術、12月5日退院でした。

(→2018年12月11日付けブログ)

リハビリは今年4月で終了しました。

昨日(12月5日)、久しぶりに病院に行って診察を受け、主治医から、レントゲン上、完全に骨は融合しているので、「もう病院には来なくていいよ」と言われました。

完全に骨がくっついたと言っても、やはり右腕と左腕とでは、少し差がありますが、日常生活に影響は全くありません。

事故以来、1度も自転車には乗っていません。

多少の距離があっても、歩きます。荷物が重くても歩きます。

そして、歩行する時にも、周囲に気をつけて、慎重に歩きます。

骨折は、貴重な体験でした。

昨日(12月4日)の夜のニュースで、「ペシャワール会」現地代表で医師の中村哲さん(73歳)が、12月4日、アフガニスタンで銃撃されて亡くなったことを知り、驚いた。

中村さんを狙ったもののようで、憤りを禁じ得ない。

私は、残念ながら、中村さんに直接お目にかかったこともなければ、講演を聴く機会もなかった。

新聞などで記事を読んだことがあるだけだった。

中村さんは、約35年という長きに渡り、医師でありながら、パキスタンやアフガニスタンの紛争地域で、井戸を掘ったりする活動をされていた。

「清潔な水と食料があれば、病を防いで、若者らが飢えから武装勢力に加わるのを避けられるとの信念からだ」(2019年12月6日付け京都新聞朝刊)。

世の中には、このようなすごい生き方をする人がいるんだと、尊敬の念を抱いていた。

文字どおり、命をかけて、アフガニスタンのために働いてきた中村さんが、なぜ、殺害されなければならなかったのか・・・・

今後おそらく、中村さんの半生がテレビや本などで紹介されるだろう。

彼がやりたかったこと、望んだ世界、その生き様などをもっと知って、これから私たちが何ができるかを考えてみたいと思う。

中村さんは、こんなことも語っていた。

「こんな馬鹿な政権はない。憲法に従う義務はあるが、政権に従う義務はない」

先週末、石川県加賀市の山中温泉に行って来た。

山中温泉には、温泉街を流れる大聖寺川に沿って、鶴仙渓(かくせんけい)という渓谷があり、こおろぎ橋から黒谷橋まで約13キロの遊歩道を歩くことが出来る。

紅葉は枯れているものもあったが、それなりに見頃だった。

こおろぎ橋と黒谷橋のほぼ中間地点に「あやとりはし」という橋があった。

まっすぐな橋ではなく、カーブしている、珍しいデザインの橋。

あやとり・・・・

今の子どもたちは、「あやとり」なんてするんだろうか?

「あやとり」は私の子どもの頃の遊びの1つ。

毛糸や紐1本でできるから簡単な遊びだ。

「川」「箒」「橋」・・・作ったな。

「橋」は1段から4段まであったかな。

4段「橋」の作り方・・・忘れたあ~

YouTubeにあったので、思い出しながら作ってみようかな。

秋晴れとなった2019年11月23日(土)、岐阜高校の学年の同窓会が奈良で開催されました。

関西では、4年に1回(?)程、開かれています。

首都圏や東海地方からの参加もあり、52名が集いました。

奈良は紅葉真っ盛り。

会場へ向かう道の脇の紅葉。

会場が奈良公園の近くにあり、どこの道も、いつも以上にたくさんの観光客であふれかえっていました。

私たちの学年は、生徒数が約500人で、男女混合クラスが4クラス、男子クラスが6クラスでした。

あまりに人数が多いので、特に男性は知らない人もたくさんいます。

1次会は、恒例で、くじ引きで座席が決まります。

初めて言葉を交わす人もいますが、だんだん話すうちに、親しくなっていくから不思議です。

現役で働いている人、リタイアして新しいことに挑戦している人、孫の話など、大いに盛り上がりました。

2次会は、座席自由なので、主には女性同士、旧交を暖めました。

高校を卒業して、数十年を経る中で、皆、様々な人生を送ってきました。

そんな人生の一部だけを聞くだけでも、とても刺激になりました。

元気でまた集いたいものです。

2019年11月12日、京都弁護士会の男女共同参画推進本部が開催した、弁護士向けの「介護と業務の両立セミナー」に参加しました。

私自身が年齢を重ねていく中で今後どのような制度を利用できるのかを知っておきたかったこと、高齢やひとり暮らしの依頼者が少なくない中で弁護士がアドバイスできるのが「遺言」や「後見」だけでは十分ニーズに応えていないのではないかという問題意識があったからです。

講師は、大阪弁護士会所属の松宮良典弁護士。

松宮弁護士は、弁護士になる前、介護支援専門員(ケアマネジャー)として働いておられたとのことで、その意味で、福祉の専門家と言えるでしょう。

介護サービス利用等の手続きの中で、何が最大のポイントか、家族が主治医や認定調査にどのように関わればよいかなど、ケアマネの経験があるからこそ教えてもらえるノウハウを聞くことができました。

また、介護施設等において衝撃的な事件がいくつか起こっていますが、難しいのが施設選びだと思います。最近、週刊誌も特集を組んだりしています。

「介護サービス情報公表システム」というネットサイトを活用すれば、たくさんある施設の中で、簡単に問題のある施設を選択肢から外すことが可能なことも教えてもらいました。

普段は聞き慣れない福祉の用語がたくさん出てきて、十分消化することはできませんでしたが、とても役に立ったセミナーでした。

今後の自分自身の仕事においても役に立てればなあと思っています。

2019年11月9日(土曜)、快晴のこの日、滋賀県の日野町にある綿向山(わたむきやま、1110m)に登った。

綿向山は、鈴鹿山系の中にあり、山岳信仰の山でもある。

標高にちなんで、11月10日が「綿向きの日」とされており、色々イベントが行われるが、その混雑を避けて、前日に登ることにした。

表参道コースを行く。

表参道コースは、1合目から9合目まで標識があって、標高と山頂までの距離も記されている。

登山道ははっきりしており、よく整備されていて歩きやすい。

うっそうとした木々の中、ジグザグとゆるやかな傾斜の登山道をどんどん登って行く。

5合目を過ぎた頃から紅葉があらわれ、8合目からは視界も開け、紅葉の樹林の中を歩く。

紅葉は既に少し茶色くなっていたが、太陽の光を浴びて、とても美しかった。

山頂に到着。

山頂は広々としており、快晴の空の下、360度の眺望が広がっていた。

下の写真は、左の平たい山が雨乞岳、右の尖った山が鎌ガ岳。

山めしは、焼き肉とピラフを作って食べた。

展望を十分満喫し、下りは駆け下りるように下山した。

10月27日は、文字・活字文化の日。

パソコンやスマホが普及し、「最近、手書きで書くことが減って、漢字を忘れるわ」とはよく聞く話。

私も、仕事用の文書はすべてパソコンで作成する。

手書きよりパソコンで作成する方がずっと早くて楽だ。

でも、個人的な手紙については、急ぎの用件ではない時は、メールではなく、手書きで書くことも少なくない。

手書きの手紙をいただいた時も、それを時間をかけて書いてくれた人の思いがなんとなく感じられて嬉しい。

それにしても、消費税増税と共に、切手代も値上がり、ますます手紙を書くことが減っていくのではないかと危惧する。

私の字は、(丁寧に書けば)活字のような文字で、読みやすいとは言われるが、決して美しい文字ではない。

幼い頃からノートのマス目の中にきちんと収まるように書いていたからだろう。

それが、中学生で生徒会の書記をした時、ガリ版の原紙のマス目に1つ1つ文字を書いていくことに役立った。

でも、流れるような文字には憧れがある。

ところで、私たちが取り扱う事件で、誰が書いた文字か、その筆跡が問題となるケースがある。

遺言は、自筆証書遺言の場合には、自筆で書かなくてはならないので、筆跡が問題となることも少なくないが、それ以外の事件でも、例えば、契約書の保証人欄に名前を書いたのは誰か?などその筆跡が争われることがある。

しかし、最近では、夫婦の間でも、特に若い人の場合、「(配偶者の)筆跡がよくわかりません」と言われて驚く。

聞けば、日常のやりとりはメール、年賀状もパソコンなどで印刷・・・生活の中で、どこにも手書きの文章が存在しないのである。

大人になると、日常生活の中で、夫婦でさえ、互いの手書き文字を見ることは極端に少なくなっている。

歴史の史料などの場合、その内容の真偽を判断するにあたっては、誰が書いたかという筆跡も重視されてきたのではないだろうか。

今後、手書きの文字や文化はどうなっていくんだろう・・・

ラグビーワールドカップにおける日本の快進撃が止まらない。

そんな中、先日、長野県を訪れた際に珍しい野菜をゲットした。

それは、ラグビーボールのような、かぼちゃ。

かぼちゃまで「ラグビー」!!

「ロロンかぼちゃ」という名前らしい。

ネットで調べると、タキイ種苗が開発したかぼちゃのようで、開発者の「ロマン」と甘みの「マロン」が名前の由来とのこと。

大きさもラグビーボールくらい。面白い。

味は、普通のかぼちゃとそれほど変わらない。

かぼちゃ煮とスープを作って食べた。

もう1つは、「ていざなす」。

ていざなすは、明治20年頃に長野県の田井澤さんという人が開発したもので、「田井沢なす」がなまって「ていざなす」となったとか。

写真では大きさのイメージがつかめないが、長さは30㎝もある巨大な、なす。

少し実が柔らかいので、半分をなすの含め煮にしたところトロトロとなってしまった。

このなすは、焼いたり炒めたりした方が良いようだ。

地方に行くと、京都ではなかなかお目にかかれない野菜もあるので、面白い。

10月になりました。

今年も残るところ、あと3ヶ月しかありませんが、あまりにも「暑い」ので、なんだか10月のような気がしません。

8月の猛暑の時ほどの暑さではありませんが、9月に入っても毎日暑く、未だに夏の服装のままです。

今日は、あまりにも暑いので、事務所で打合せの時、クーラーも入れました。

これも温暖化の現象でしょうか。地球はどうなっていくのでしょう。

テレビのトップニュースは、もちろん、今日からの消費税10%UPです。

初めて消費税が導入されたのは、1989(平成元)年4月。3%でした。

導入前には大きな反対運動が起こり、デパートにも「反対」の垂れ幕がかかりました。

でも、今回は、当時ほどの反対の声は上がりませんでした。「慣れ」とは怖いものです。

コンビニへ行き、198円の食品を買いました。

消費税が8%(15円)ついて、合計213円でしたが、クレジット支払いにしたので、「キャッシュレス還元額」として2%分(4円)の値引きがその場でなされ、支払額は209円でした。

次に、京都の中小スーパー「フレスコ」へ行き、食品ばかり818円買いました。

消費税が8%(65円)ついて、合計883円でした。

こちらもカード払いとしましたので、その場での値引きはありませんが、5%のポイントがつくはずです。

私は、カード払いは嫌いなので、来年6月まで、必要最低限だけカードを使うことにするつもりです。

食品を腐らせない、物を大切にする・・・そんな心がけをするつもりですが、それによって人生の豊かさや心のゆとりまで削りとってしまわないよう気をつけたいと思います。

それにしても、キャッシュレス還元など、都会に暮らす(都会以外は利用店舗が限定される)、カードを自由自在に使いこなす高齢者以外の人しか恩恵がありません。

消費税自体が不公平な税なのに、「恩恵」までもが不公平。

多くの中小店舗や高齢消費者は悲鳴を上げています。

景気が今以上に悪化するのは目に見えています。

すぐに消費税廃止とまではいかないでしょうが、とにかく10%はやめるよう声を上げていきましょう。