言わずと知れた、森下典子さんのエッセイである。

現在、文庫本の売り上げベスト1とのこと。

上映中の、黒木華・樹木希林共演の映画も話題となっており好評。

私は、本を先に読み、それから映画を観た。

「日々是好日」は、森下さんがひょんなことから20歳でお茶の稽古を始めてから24年の間のお茶を通して体験したことが綴られている。

本を読了した時、静かに感動する気持ちを覚えた。

私は森下さんと同世代であるが、大学生の頃、「お茶」は、「生け花」「着付け」などと並んで嫁入り修行の1つとされ、その意味で、私には、習う気持ちなどさらさらなかった。

弁護士になってまもなく、知り合いとなった女性の方からお茶の会のようなものに誘われ1度だけ参加したことがあったが、その時も難しい作法がたくさんある「お茶」を習ってみようとは思わなかった。

その後、どんなきっかけだったかは忘れてしまったが、「お薄」が好きになり、母が持っていた抹茶茶碗をもらい、茶筅と抹茶を買って、自宅で我流でシャカシャカと茶筅でかき混ぜて飲んだりしていた。

それも、ここ数年は、遠ざかっていた。

「日々是好日」の著書には、「『お茶』が教えてくれた15のしあわせ」という副題がついており、第1章から第15章の中に、森下さんが「お茶」の世界から感じ取ったもの、そして森下さん自身が「お茶」を通じて体験し成長していく様が描かれている。

「世の中には、『すぐわかるもの』と、『すぐにはわからないもの』の2種類がある。・・・すぐにわからないものは、・・・何度か行ったり来たりするうちに、後になって少しずつじわじわかりだし、『別もの』に変わっていく。そして、わかるたびに、自分が見ていたのは、全体の中のほんの断片にすぎなかったことに気づく。『お茶』って、そういうものなのだ。

「瀧」と書かれた掛け軸から水しぶきを感じる、

6月の梅雨の雨音と11月の秋の雨音との違い、

水やお湯を注ぐ時の水音のきれいさ、

今という季節を、視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚の五感ぜんぶで味わい、想像力で体験する。

「日々是好日」ってどんな意味?

「毎日がいい日」って他にどんな意味があるの?

これが、この本のテーマ。

「第13章 雨の日は、雨を聴くこと」

お茶を始めて15年目。

「雨の日は、雨を聴く。雪の日は、雪を見る。夏には、暑さを、冬には、身の切れるような寒さを味わう。・・・どんな日も、その日を思う存分味わう。

お茶とは、そういう『生き方』なのだ」

どんな日も「いい日」。毎日がいい日に・・・

「日々是好日」はそんなメッセージ。

外に出ると、なんとなく、空の色も、空気も、木々の匂いも、水の音も今までと違うように感じる。

そして、無性に「お茶」が飲みたくなってきた。

ブログ マチベンの日々

10月13日、土曜の朝のテレビ番組に、茨城県のひたち海浜公園の真っ赤な「コキア」が撮されていた。

「見てみたい!」と思った。

そう言えば、確か、滋賀県の箱館山(はこだてやま)にもコキアパークがあったな。

思い出してすぐにネットで検索すると、なんと2018年は、明日10月14日で終了するとあった。

そこで、最終日の14日に箱館山に行くことにした。

10月14日、天気は晴天。

昼に仕事があったので、仕事終了後の午後3時頃に、箱館山ゴンドラ山麓駅に着いた。

最終日の午後3時だと言うのに、駐車場にはまだたくさんの車が駐車されていた。

ゴンドラに乗って、標高627mの山頂駅へ。

山頂は、冬季は箱館山スキー場となるが、その草原の一部にコキアパークがあった。

コキアを眺めながら、スキー場の中をブラブラと歩く。

コキアは、、和名をホウキギと言い、まるで、ほうきの先のように円錐形の形をしている。

干して、本当に草ほうきにするとのこと。

夏は緑色で、秋になると赤色に変わる。

かわいい!

緑色から赤色へ変身中?

コキアパークの規模は、ネットの写真を見る限り、おそらく茨城県のひたち海浜公園とは比べものにならないと思われたが、それもでコキアを初めて見ることができ、楽しかった。

(前回のブログの番外編)

10月6日、御射鹿池(みしゃかいけ)からの帰途、道路沿いに「蓼科・花ファクトリー」という看板が目に入った。

あれ?どこかで見たことがある店の名前やなあ・・・

確か、テレビで、山岳気象予報士・猪熊隆之さんのドキュメンタリー番組が放映された時、猪熊さんがよく通う、八ヶ岳が一望できるカフェとして紹介されていた店じゃないかなあ・・・

(猪熊さんに関する私のブログは、右検索欄に「猪熊」と入力してご覧ください)

気になったので、翌10月7日、双子山から下山後、遅めのランチを「蓼科・花ファクトリー」で食べることにして、立ち寄った。

店の外観の写真を撮ることを忘れてしまったが、ログハウス調で作られた大きな建物で、玄関を入って右側の部屋は雑貨小物やアクセサリーが販売されており、左側がレストラン・カフェスペースとなっていた。

レストランは、天井も高く開放的で、ウッドデッキにつながる窓ガラス(壁?)が全面的に取り払われており、本当に八ヶ岳が一望できた。

八ヶ岳が一望できるカウンター席に座り、焼きカレーと千年豆腐おからグラタンを注文した。

「千年豆腐おからグラタン」というのは、やはりこの周辺にある「千年豆腐」という豆腐屋さんの豆腐とおからで作ったグラタンのようだ。

ところが、グラタンは売り切れたとのこと。ガッカリ!

やむなく、カレーパンを注文した。

カレーパンの具のカレーはちょっと「あん」のように甘口で、期待外れだったが、焼きカレーの方は、雑穀ご飯にピリ辛カレーがかけてあり、美味しかった。

そして、近くのテーブルの客が、ケーキ「ミルクレープ」と食べていたので、食後のデザートとして私も注文した。

これがまた、そんなに甘くなく、ふんわりとした層になっており、とても美味しかった。

心地よい風に吹かれて八ヶ岳をずっと眺めながら、食事ができ、本当に落ち着くことができた。

翌10月8日、「千年豆腐おからグラタン」のことがどうしても気になったので、白駒池に行く前の午前10時半に、早めのランチを食べようと「花ファクトリー」に再び立ち寄った。

早速、グラタンを注文すると、店の女性が「昨日、売り切れてしまったので、まだ仕込みができていない」と言う。

「えーっ、昨日グラタンが食べられなかったので、今日は早めに来たのに・・・」と泣きそうな声で言うと、「2時頃までには出来るように頑張ります」との返事。

「それなら2時頃にまた来ます」と言って、何も食べずに店を出た。

白駒池は大渋滞で車が駐車場に入れずあきらめ、午後1時半まで時間をつぶして、三たび「花ファクトリー」へ。

実は、店に来るまでに、「花ファクトリー」の「ピザ」が絶品という他の人のブログを読んだ。

そこで、「高原野菜ピザ」と「グラタン」を頼んだ。

なんと、そのピザの美味しかったこと。

これまで食べた中では、1番だと思う。

生地は薄く、その上に高原野菜がたっぷり乗っていた。

なんか、グラタンに恋こがれたが、すっかりグラタンがかすんでしまった・・・

この日も、吹く風はさわやかで、八ヶ岳もよく見え、美味しいピザもいただき、心地よいひとときを過ごすことができた。

また、蓼科に来たら、必ず寄ってみたい店だった。

なお、店の中に、猪熊さんが経営する山岳気象専門の会社「ヤマテン」の宣伝チラシが置いてあったので、間違いなくテレビ番組に登場した店だと確信した。

週末毎に、日本列島を襲う台風。

先週も台風25号が到来したが、日本海側を大きく回って進んだので、10月6日から8日の連休、紅葉を楽しむため、蓼科と八ヶ岳山麓の旅にでかけた。

●10月6日(土)

長野県茅野市に着いて、まずは昼食。

「小作」という店で「ほうとう」を食べる。

「ほうとう」は主に山梨県近辺で食べられる郷土料理で、名古屋の「きしめん」をもう少し太くした麺で、味噌煮込みうどんのようなもの。

食べるのは久しぶり。

かぼちゃ、人参、大根、じゃがいも、小芋、白菜などの野菜がゴロゴロ入っており、結構なボリューム。

満腹となった。

お腹を満たした後は、奥蓼科の標高1540m地点にある御斜鹿池(みしゃかいけ)へ。

御射鹿池は、農業用のため池で、農林水産省の「ため池百選」にも選ばれている。

東山魁夷の絵画「緑響く」のモチーフとなり、また、シャープの液晶テレビ「アクオス」のテレビCMで一躍有名となった池である (実は、私は、全く知らなかった)。

紅葉にはまだ少し早かったが、池の水はとても澄んでいた。

次は、奥蓼科温泉郷の1つ渋・辰野館という宿の近くの登り口から山(丘?)を40分ほど登って「八方台」という見晴らし台へ。

登山道には、これまでの台風による倒木が何本も道をふさいでいた。

八方台からは、八ヶ岳の展望が素晴らしかった。

登って来た道を戻り、せっかくなので、渋・辰野館の日帰り温泉に入る。

ここの温泉は「信玄の薬湯」と書かれた、ひなびた温泉で、お湯は白濁し、湯船の深さは90㎝もあった。

汗を流し、気持ち良かった。

●10月7日(日)

この日は、軽めの登山。目的は双子山を経て双子池へ。

車で大河原峠(標高2093m)まで行き、そこから歩いて双子山(2224m)まで登る。

なだらかな登り。25分ほど登って山頂へ。山頂は、だだっぴろい。

雨は降っていないが、雲が低くたれこめ、風も強い。

山頂からは、更に標高差約200mを下って双子池(標高2030m)へ。

湖畔には、双子池ヒュッテもあり、子ども連れの登山者などが食事を食べたりしていた。

この池は、山を越えて歩いて来なければたどりつけないので、一般観光客はおらず、静かな雰囲気だった。

おなかがすいたので、ヒュッテでお勧めの豚汁を食べる。

ここの豚汁も具がたっぷり入って美味しかった。

その後、双子池を散策。

雄池

雌池

湖周辺の木々は少し色づいていたが、やはり紅葉真っ盛りには少し早かった。

●10月8日(月・祝)

北八ヶ岳の広大な原生林の中にある白駒池に車で向かう。

標高2100m以上の湖としては、日本最大の天然湖だ。

池周辺には美しい苔がたくさんあることでも有名で、これまでにも何度か訪れたことがある。

でも、紅葉シーズンは初めて。

白駒池へは国道から歩いて15分位で行けるので、紅葉シーズンともなると、観光客がたくさん訪れる。

予想はしていたものの、その予想を超える大渋滞。

駐車場に入れない。

紅葉シーズンの白駒池には、どこかから歩いて登って来るしかない。

あきらめて、昼食後、横谷峡へ。

この峡谷には、いくつかの滝があり、沢沿いの道を歩くことができる。

ここは、それほど有名ではないのだろうか、散策している人は少ない。

乙女滝

屏風滝

この辺りの滝は、冬になると、凍って氷瀑となるとのことで、是非、冬にもまた来てみたいと思った。

樹木希林さん(75歳)が2018年9月15日亡くなった。

私は、彼女が悠木千帆という芸名だった時代から、彼女が出演するテレビドラマをよく観ていた。

全身ガンに侵されても、なお、自然体で生き抜いた女優樹木さんの人生に感銘を受け、その死を悼むブログや追悼のテレビ番組が放映され、今まで知らなかった樹木さんの一面を知ることとなった。

実は、樹木さんは、芸能界で「政治的」として嫌われるような行動も厭わなかった。

2015年7月、東海テレビのドキュメンタリー番組撮影のため、樹木さんは沖縄を訪れた。

樹木さんは、撮影では予定されてはいなかった名護市辺野古のキャンプ・シュワブのゲート前を訪れ、基地反対を叫び座り込みを続けている人々の言葉に耳を傾けた。

樹木さんは、座り込み運動を続ける86歳のおばあ島袋文子さんの隣に座り、「辺野古問題を俳優仲間に広める」と語ったという。

また、翌2016年3月には、普天間飛行場の名護市辺野古移設に伴う新基地建設をテーマにした映画「人魚に会える日」のイベントで監督と対談した際、「無知を恥じているんですよ。中に入ってみると、相当な苦しみがあるんですよね」と沖縄への心情を吐露した。

樹木さんが元ハンセン病患者という役で主演した映画「あん」。

その原作者であるドリアン助川さんが、2018年9月21日付け京都新聞朝刊で樹木さんとの思い出を語った。

2015年、なかば紛争状態にあったウクライナでのオデッサ映画祭。

周囲から止められたが、「そういうところだからこそ行ってあげたいわよね」と樹木さんは言い、ドリアン助川さんと二人だけで参加。

目頭を押さえているウクライナの人々を樹木さんは静かに抱きしめた。

そして、ドリアン助川さんの、締めの言葉は、前記した沖縄の樹木さんの姿につながっていく。

「そのウクライナの映画祭からの帰り、樹木さんは、自宅に戻らず、なぜかそのまま沖縄へ向かった。翌日、辺野古埋め立てを阻止しようとする沖縄のおばあたちと腕を組む希林さんの姿があった。映画際からの衣装そのままで」

これからしばらくは、樹木さんの知られざる人生に触れることになるだろう。

雨乞岳は、鈴鹿山脈の第2峰(1238m)で、滋賀県東近江市と甲賀市にまたがる山である。

山頂に小池(大峠の沢)があって、古くから雨乞信仰の山として下流農民がこの池に登拝していたのが、山の名前の由来らしい。

2018年9月の連休の15日(土)・16日(日)は雨予報で、17日(月・祝)は天気は回復するということだったので、17日に山に登ることにした。

さて、問題は、雨乞岳というこの山である。

最初からあまり気は進まなかった。

その最大の理由は、ネット情報だが、「道迷い」が多いということ。

2番目に、梅雨から晩秋かけては、ヒルが出るということ。

でも、「どうしても行きたい」という同行者の熱意(?)に抗えず、しぶしぶ行くことにした。

それでも、心配性の私は、前の晩、ネットで雨乞岳の登山記録をいくつも読みあさり、道迷いし易い場所などを頭に入れた(つもりだった)。

午前9時、鈴鹿スカイラインの武平峠の駐車場(滋賀県側)に到着する。

初心者コース(のはず)のクラ谷ルート登山口は、駐車場近くにあった。

しかし、せっかく登山届を準備して持参したにもかかわらず、ネットブログの過去の写真には写っていた、登山口に設置されていたはずの登山ポストはなくなっていた。

登山口

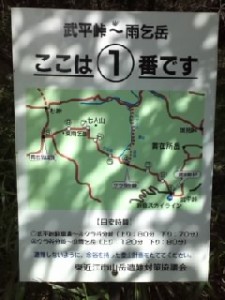

クラ谷コースは、この登山口から雨乞岳山頂まで、ルート上に①から⑨までの看板が設置されているようだった。これなら安心。

出発時点では、天候は薄曇りで、太陽も見え隠れしていた。

登り始めこそ、植林された木立の中をゆるやかに登ったが、すぐに急坂となり、登山道は荒れ、幅が狭い所を何カ所も通過した。

それでも、登山道のテープを確認しながら進んだ。

看板③で休憩した後、やや下った場所に、次のような標識が木につるされていた。

前の晩に読んだネット情報では、コクイ谷出合は、迷い易いコクイ谷ルートの先にある場所だ。

こっちに行ってはいけないんだ、と思い込んでしまった。

そして、この標識の左前方方向にも登山道があって、木にテープもついていたため、そちらの道を進んでしまった。

登山道はあまり鮮明ではなかったが、木にテープがしっかり装着されており、それをたよりに進んだ。

アップダウンを繰り返して登っていったものの、この登山道は「谷」というより「尾根」で、しかも、そこにあるはずの看板④に出くわさない。

やっとつながった同行者のスマホアプリで確認すると、どうやらクラ谷コースと平行する「群界尾根」(ぐんかいおね)であることがわかった。

前の晩に、A弁護士の雨乞岳のブログを読んだ中に「群界尾根」コースを登った記録があった。

昭文社の登山地図には、まだ登山道として表示されていないバリエーションルートだ。

気づいた時点で既に標高1000m辺りまで来ていたので、そのまま進むことにした。

「群界尾根」コースの途中にある三人山。

この標識は、おそらくA弁護士がつけたものだろう。

三人山辺りからは、天候は次第に悪化していき、ガスが立ちこめてきた。

三人山を越えると、あとは、東雨乞岳までの登りだが、これが急登で、滑り落ちそうになりながら必死に登る。

しかも、時折、雨も降り出してきた。

斜度がやや緩くなって笹藪の中の登山道を進み、ようやく東雨乞岳山頂に到着した。

山頂には誰もおらず、ガスと強風で、そこから10分ほどの位置にある雨乞岳の姿さえ全く見えない。

しかも、登山靴には、1匹のヒル(初対面)がクネクネと動いており、悲鳴を上げて振り払った。

風を避けつつ、なんとか昼食を作って食べる。

昼食後、全く姿が見えない雨乞岳には行かず、そのまま、予定していたクラ谷コースを下山した。

クラ谷コースは、テープをたよりに、沢を何度も徒渉しながら進む。

看板④までは、通り過ぎた。

ところがである。

テープをたよりに進んでいたはずにもかかわらず、なぜか、またしても、クラ谷コースから離れ、群界尾根の直下まで来てしまっていることに途中で気が付いた。

やむなく、再び群界尾根ルートに入り、そこから、なんとか登山口まで下山することができた。時間は、午後4時45分になっていた。

無事に登山口まで戻れてホッとしたが、足は疲れ果ててクタクタだった。

登りも下りも道迷いをするは、ヒルに出会ってしまうは、天気は悪いは、で、散々な登山となった。

阿川佐和子さんの「看る力」(文春新書)を読んだ。

この本は、エッセイストの阿川佐和子さんと、よみうりランド慶友病院を開設した医師大塚宣夫さんとの対談である。

目次は、

Ⅰ 看る力・家族編

Ⅱ 看る力・夫婦編

Ⅲ 看られる覚悟ーあなたが高齢者になったら

の3部で構成されている。

深刻な介護体験をされている方にとっては、やや「軽すぎる」あるいは「金があるからできる」内容かもしれないが、「なるほど」と思わせる場面もあり、納得して読むことができた。

私が「なるほど」と思ったところ

●飲み込みに障害がある人でも「好きなものなら喉を通る」

食べることは、人間の最後まで残る楽しみであると同時に、高齢者の生きる力を測る目安としても、とても大事。

よみうりランド慶友病院は、病院食がとてもおいしく、また、ステーキや寿司などを特別に注文することもできる。酒もOKとか。

●認知症は、自分の中に入ってきた新しい情報をうまく処理できなくなっている常態なので、周囲は非難しない。とがめられないという安心感を与える。

●介護は長期戦と心得よ。

できるだけたくさんの人を巻き込み、関わるみんながときどき休める仕組みを作る。

●「後ろめたさをもつ」(例えば、ゴルフに行く)と、そのせいで優しくなれる。

息抜き上手は介護上手。

●スキンシップは大事。

●一人暮らしは老化防止の特効薬

風呂に毎日入らなくたって、1日3食食べなくたって、部屋が汚くたって、夜寝なくて朝起きられなくたって、そんなことは生きることにおいてなんの障害にもならない。

●孤独死で何が悪い

●施設に預けるのは親不幸ではない

●身内の甘え(介護される側は「この程度はやってくれてもよい」、介護する側は「この程度は我慢してくれてもいい)は、最大の敵。

介護のプロのスキルは違う。

●認知症にとって、もっとも効果があるのは、自分が周りから注目されること、あるいは必要とされること。

自分自身のことで言うと、「看られる覚悟」編がなんとなく得心できた。

●75歳からが本当の老後。車で言えば、ポンコツ車。メンテナンスが悪ければ早くダメになるし、良ければ少し長持ちする。

●「老人は休むな」

休養期間が長くなると、今度は動きだしが大変になるから、75歳過ぎたら自分の体の言うことは聞いてはいけない。

使わなかったら、体はたちまち衰える。

●他者から望まれることが一番いい。でも、その他者とかかわりを保つのにも努力が必要。

●不良老人になろう

●自分のつくった財産は自分で使い切る。

「老い」は誰しもが避けられない道。

私の場合、趣味の登山をする時、体力の低下を感じることが多い。

あまり「ラクチン登山」ばかりを目指さず、今から身体のメンテナンスをしっかり行って、元気な不良老人になりたいものだ。

依頼を受けている事件の関係で、どうしても調べたい医学文献があった。

私が弁護士になった頃は、インターネットなどない時代だったので、医学文献を調べたい時には、京大医学部の図書館に行き、索引で調べたり、医学雑誌を片っ端から閲覧して、事件の参考になりそうな論文を探すという苦労をした。

今は、インターネットで検索すれば、調べたい本や雑誌が、どこの図書館にあるかがすぐわかるので、隔世の感がある。

目的の本が、京大医学部図書館にも京都府立医科大学図書館のどちらにもあることがわかったので、京都府立医科大学図書館の方に初めて行ってみた。

学外者は、身分証を見せて申し込めば、入館できる。

閲覧室は広くて明るく、自習机もたくさんあって、学生らしき人が何人も勉強していた。

目的の本はすぐに見つかり、必要箇所のコピーも自分でできた。

ほんと、便利な世の中になったもんだ。

9月4日。

正午前頃から午後4時頃まで、京都市内は、台風21号による激しい暴風雨にみまわれた。

事務所も4日は朝から臨時休業とした。

これまでは、台風が通過しても、京都市内は、盆地のせいだろうか、それほど風雨の強さを感じず、あっけなく過ぎ去っていったが、今回は違った。

翌5日の新聞によると、被害は、大阪や神戸ほどではなかったにしろ、嵐山の渡月橋の欄干が壊れたり、寺院の建物が倒壊するなど、各地で被害が続出していた。

5日、たまたま、京都駅に行く用があった。

台風により、4日午後2時25分ころ、京都駅中央改札口前に、高さ30m以上ある天井からガラスが落下するという事故が起こった。

3名の方がケガをされたとのことで、ぞっとする出来事であった。

この事故のため、5日は、中央コンコースへつながる通路はどこもシャッターが下ろされ、京都駅構内は非常に混雑していた。

現在の京都駅ビルは、1997年に建設された。

近代的な建物の中央部分は、巨大な空間になっており、天井や壁面が約4000枚ものガラスで覆われている。

当時は、古都京都の景観にそぐわないと反対運動も起こった。

異常気象が続く昨今、今一度、安全性を見直してもらいたい。

プラスチックによる海洋汚染が深刻な問題となっている。

世界で危機感が強まり、今年6月のG7先進7カ国会議では議題の1つとして取り上げられた。

プラスチックは、熱が加えられたり、太陽の光があたったりすると、もろく砕けやすくなるが、分解されてなくなることは決してない。

小さなプラスチックは、魚・貝などの海洋生物が餌と間違えて食べてしまい、それら生物体の中でプラスチックの有害物質が溶けだし、その魚をまた私たち人間が食べる

今年6月、タイ南部の運河で死んだ鯨を解剖したら、胃から80枚以上のプラスチック袋が出てきたそうである。

実に、恐ろしい話だ。

先日、プラスチックを使用しない生活をしてみようという実験をした人が書いた文を読んだ。

でも、スーパーで売られている商品は、野菜に至るまで、ことごとくプラスチックによって包装され、その実験はアッという間に頓挫したそうである。

私たちの周りには、プラスチック製品があふれている。

せいぜい私たちが出来ることと言えば、できるだけプラスチック製品を買わないこと。

例えば、安易にペットボトルを買わない。レジ袋はもらわない。冷凍食品・レトルト食品は買わない。

でも、1人1人の努力では、もう追いつかないところまで来ている。

ところが、G7サミットでは、日本とアメリカは、使用するプラスチック製品の具体的な削減量を盛り込んだ「海洋プラスチック憲章」を承認しなかった。

企業がプラスチックを作らない、使わないことが必要。

「すかいらーく」や「スターバックス」などは、プラ製ストローをやめて紙製にすると発表した。

企業努力だけに任せるのではなく、国が規制する法律を早急に作ることが何よりも求められている。

自分のこととして、プラスチック汚染に関心を持って行きたい。

私にとっての今年の夏山登山のメインイベントは、8月10日~13日の後立山(うしろたてやま)縦走だった。

五竜岳(2814M)~鹿島槍ヶ岳(2889M)~爺ケ岳(2670M)を山小屋3泊の4日間で歩いた。

五竜岳と鹿島槍ヶ岳は、日本百名山で、このコースは、約20年前に歩いたことがあった。

その時は、山小屋2泊という記録が残っていたので、今回も2泊で行けるかなあと淡い期待を持って出かけた。

8月の第1週は台風13号が日本に接近し、長野県に直撃することがないことはわかっていたが、その影響が心配だった。

五竜岳には、白馬八方スキー場からゴンドラに乗って上がり、八方尾根を登り唐松岳を経るコースと、白馬五竜スキー場からテレキャビンに乗って上がり、遠見尾根を登るコースがある。

以前は八方尾根を登ったので、今回は初めて遠見(とおみ)尾根を登ることにした。

8月10日、天候は曇り。

テレキャビンと展望リフトに乗って遠見尾根の登山口へ。

ガスがかかって、展望はなし。

小遠見、中遠見、大遠見、西遠見を経て、灌木帯の登山道に出る。

やっと北アルプスに来たという景色だ。

山には雪渓が残り、ガスで五竜岳は隠れて見えないが、五竜岳の直下にある五竜山荘は、時折、見え隠れする。

五竜山荘の手前の白岳に続く登山道。

この日は、五竜山荘まで。

8月11日

朝から霧雨で、レインウエアを着て雨用装備で、五竜岳に向かう。

小屋を出れば、すぐに五竜岳の登りとなる。

山頂に到着しても、風雨の中、何も見えず、写真だけ撮ってすぐに鹿島槍ヶ岳に向かう。

五竜岳からキレット小屋までは、いくつか岩場・鎖場・ザレ場・ガレ場の難所があり、しかも登山道の石や岩が雨に濡れて滑りやすくなっているので、より一層慎重に歩く。気が抜けない。

霧雨は、降ったり止んだり・・・相変わらず展望なし。

だが、口の沢のコルという鞍部に近づいた頃、ようやく雨が上がり、太陽が照ってきた。

口の沢のコルで、ゆっくり昼食を食べながら、濡れたレインウエアやスパッツなどを干して乾かす。

記録によると、約20年前は、1日約9時間程かけて、五竜山荘からキレット小屋を経て、鹿島槍ヶ岳に登り、その先の冷池(つべたいけ)山荘まで歩いたが、今は、歩き始めると、そんな体力がないことを自覚。

この日は、キレット小屋泊まりにすることにしたので、口の沢のコルでゆっくりと時間をつぶした。

そして、まもなく、キレット小屋に着いた。

キレット小屋は、鹿島槍ヶ岳北峰から約420m切れ落ちた鞍部にある。

そして、小屋の目の前(写真向かって右側の崖)には、日本三大キレットの1つ「八峰キレット」がある。

キレットとは、「切戸」と書き、山と山とをつなぐ尾根が鋭く切りたっている場所を言う。

「大キレット」「不帰キレット」「八峰キレット」を日本三大キレットと呼ぶ。

これまで日本三大キレットはどれも歩いたことがあるが、私にとっては、だから「怖くない」とか「慣れる」ということはない。

八峰キレットを下りてきた登山客が「今まで一番怖かった」などと話しているのを小耳にはさむと、明日のキレットの上りになんとなく不安を感じてしまう。

小屋は、お盆前の土曜日の割には空いており、割り当てられたブースには登山客は2組だけで、ゆったり眠ることができた。

8月12日

雨は上がったが、相変わらずガスがかかり、展望はあまりない。

小屋を出て、すぐに八峰キレットにとりつく。

いくつかの鎖場や岩場を気を引き締めて登る。

キレットが終わっても、鹿島槍ヶ岳北峰への長い急坂はまだまだ続く。

鹿島槍ヶ岳北峰、そして吊尾根を経て、鹿島槍ヶ岳山頂へ。

雨は降っていないが、あいかわらずガスで展望なし。

ここも写真を撮って、早々に下山する。

鹿島槍ヶ岳を超えると、登山道は、なだらかになる。

冷池山荘に到着。

冷池山荘で昼食をとった後、爺ケ岳を経て、今日の宿泊場所の種池山荘へ。

8月13日朝、種池山荘から扇沢まで下山する。

台風の影響か、ずっとガスがかかりっぱなしで、北アルプスの雄大な景色を堪能することはできなかった。

約20年前は、若さのせいか、五竜岳から鹿島槍ヶ岳への行程がこれほど厳しいものとは思わなかった。正直、疲れた。

帰宅すると、数日は足がパンパンに腫れて、歩くと足に痛みが残った。

足の痛みだけが、「北アルプスを歩いた!」という実感を与えてくれた。

なお、私が八峰キレットを登った同じ8月12日に、鹿島槍ヶ岳から八峰キレットへの下山中の女性の滑落事故があり、数日後、死亡が確認された。

やはり山は怖いとあらためて思った。

2018年8月8日、テレビのテロップで、沖縄県の翁長雄志(おながたけし)知事の突然の訃報が報じられた。

5月に自身が膵臓癌であることを公表し、それでも知事としての公務を続け、7月には、辺野古埋め立て承認撤回を表明した。

テレビに映ったその時の姿は、それまでのように毅然とされてはいたものの、ひどく痩せて痛々しいものを感じた。

翁長氏は、自民党沖縄県連幹事長を務めるなど、もともとは保守であった。

ただ、幼少より、基地をめぐる県民の対立に疑問を持ち続けていたという。

自民党の那覇市議、沖縄県議を経て、2000年12月から2014年10月まで那覇市長を務める。

転機となったのは、旧日本軍による集団自決の強制を否定した教科書検定問題。2007年9月、保守も革新も一丸となった県民大会が開かれ、翁長氏は反対運動の先頭に立った。

そして、2014年11月、「辺野古基地ノー」の圧倒的な民意に寄り添う決断を下し、約10万票の大差で圧勝し、史上初の「オール沖縄」県政が成立した。

2014年12月10日知事就任式の時の言葉。

「戦後、自分が持ってきたわけでもない基地をはさんで保守だ、革新だと県民同士がいがみあってきた。基地問題を解決しないと、沖縄が21世紀に向かってしっかり羽ばたけない。これが私の思いだ」

それ以降は、安倍政権に一歩も引かず、あらゆる権限を行使して闘い続けてきた。

そして、それは自身が重篤な病にむしばまれても続けられた。

本当に命をかけて民意を貫いた政治家だった。

翁長氏のような人こそ、沖縄の歴史に残る本物の政治家だと思う。

以前、新聞に掲載された書評を読み、その切り抜きを大切に保管して「読んでみたい」と思っていた1冊をやっと手に取った。

終末期医療のあり方を問う、現役医師によるデビュー作の小説。

2016年9月に単行本が出版されたが、本の帯によると、2018年6月21日放送の「NHKラジオ深夜便」に著者が出演したことによって、緊急文庫化されたようだ。

主人公は、大学病院から地域の訪問クリニックへ異動になった医師水戸倫子。

左遷、いや、それ以下だと落ち込む倫子。

クリニックは、在宅で最期の時を迎える患者を診ているが、大学病院では病気を治すこと、命を救うことが医師の使命としか考えてこなかった倫子は、「治療法のない患者に、医師は何ができるのか」と医師の存在価値について悩む。

第1話から第5話の短編連作の中で、何人かの終末期の患者とその死に関わり、徐々に、クリニックの医師としてのスキルを高め学び、成長していく姿を描く。

そして、第6話「サイレント・ブレス」では、倫子自身が父親を看取ることになる・・・

脇を固める登場人物たちも少しコミカルで、茶髪でピアスの男性看護師コースケ、クリニックのスタッフが常連として通う「ケイズ・キッチン」のニューーハーフ店主ケイちゃんが作る珍妙な料理などが、深刻なテーマを和らげてくれる。

そして、倫子を「左遷」した直属の上司大河内教授が、ずっと倫子を見守り、医師の終末期医療への関わりを語り助言する。

倫子は、苦しみに耐える延命よりも、心地よさを優先する医療もある、と知った。

穏やかで安らぎに満ちた、いわばサイレント・ブレスを守る医療が求められている、と。

深く胸にしみこむ1冊となった。

折しも、京都での地域医療のパイオニアであった医師早川一光さんが亡くなられたばかりで、ずっと地域医療に取り組んで来られた早川医師の姿に重なるものもあった。

「人は誰しも死んでいく」

わかりきったことだし、実際に両親を見送っているのに、私自身は、まだ、自分がどんな終末期を迎えるか、はっきり決めることができないでいる。

ただ、人との関わりを大切にして、自分の一生を終えたいとだけは心から思う。

オススメの1冊である。

トマトが大好きで、毎朝の朝食では、北海道から取り寄せたトマトジュースを愛飲している。

(→検索欄で「私のお気に入り(その3)~ミニトマトジュース~」)

もちろん、トマトそのものも、サラダや煮込み料理など、頻繁に使って食べる。

でも、最近のトマトはあまりおいしくないとずっと感じていた。

料理に使えば味はそんなにわからないが、サラダなど生のままで食べると、あまりおいしくない。

子どもの頃は、まるごとかぶりついていたのに、こんな味だったかなあ・・と。

そんな折り、アメーラトマトを知った。

アメーラというのは商標名で、品種は「桃太郎」とのこと。

静岡県と長野県軽井沢町で生まれ栽培されているトマトで、小ぶりなので少し値段は高いが、糖度が高く、まるでフルーツのよう。

まるごとかぶりついても、とても美味しい。

私の最近のお気に入りである。

このたびの豪雨被害に遭われた皆様には心よりお見舞い申し上げます。

今朝の朝刊では、全国で死亡者は120名を超えており、行方不明者の数も含めると、甚大な被害が生じたことがわかってきました。

京都市内でも、先週は大雨が続きました。

このままだと、桂川や鴨川があふれるのではないかと思うほど、ずっと降り続きました。

実際に、京都市内の北部では避難指示が発令されたり、私たちの近隣の学区でも避難勧告が出されたりしました。

自然災害とは言え、この異常気象も地球温暖化がもたらした「人災」なのでしょう。

今一度、環境について考え取り組むことが必要な気がしています。

7月1日(日)は、岐阜県と石川県をつなぐドライブロード「白山白川郷ホワイトロード」(旧 白山スーパー林道)へ行った。

目的は、このロードの最高地点(1450m)の三方岩駐車場から、三方岩岳(1736m)に登るためだ。

先週早くも関東地方は梅雨明けしたので、東海北陸地方も梅雨明けするかと思っていたら、6月29日に岐阜県下呂市では大雨による土砂崩れがあってJR高山線が運休となるなど各地で被害が発生し、6月30日(土)も天気は悪かった。

その意味で、7月1日は、束の間の晴れ間だったかもしれない。

ロードの最高地点の三方岩駐車場と、そこから見る三方岩岳。

駐車場には、まだ雪が残っていた。

三方岩岳は、駐車場からだと、往復約1時間半から2時間のコースで、登山道も整備されており、初心者コースの山だ。

でも、標高は1000mを越えており、展望も良い。

登山道には、高山植物が咲いていた。

ゴゼンタチバナ

ニッコウキスゲ

約40分で山頂に到着。

山頂は、広々として、360度の展望だったが、風が強く吹いて、ジッと立っていられないほどだった。

山頂から白山を望む。今日は、白山の山開きの日だ。でも、まだ、たくさん雪が残っている。

下山して駐車場に戻った後は、滝を見るため、車で石川県側へ。

ふくべ大滝。

道路沿いにあって、国見岳の断崖から86m直下する豪壮な大滝。

水しぶきが道路までかかってくる。

姥ヶ滝

この滝に行くには、川沿いの遊歩道を約15~20分かけて歩いて行かなければならない。

落差76mの滝で、山の中腹から崖壁を数百条の細かい流れがすべるように落ちる。

この様子がまるで老婆が白髪を振り乱したように見えることから名前が付いたとされる。

いやいや、とても美しい滝。日本の滝百選の1つとのこと。

白山白川郷ホワイトロードを満喫した1日だった。

「夫源病」という病気をご存知だろうか。

この病名は、医学的な病名ではなく、文字どおり、「夫」が原因となった病気のこと。

夫の何気ない言葉や態度あるいは夫の存在そのものが強いストレスとなって、自律神経やホルモンのバランスを崩し、妻の心身に、めまい、動悸、頭痛、不眠などの症状が現れることを言う。

京都市左京区出身の医師石蔵文信さんが、2001年から大阪市の更年期外来において夫婦を診察する中で気づき命名したもの。

その石蔵さんの講演会が、このほど、京都府医師婦人会の企画で行われ、その講演内容が2018年6月25日付け京都新聞朝刊に掲載されていたので、興味深く読んだ。

「65歳以上の男女を愛媛県の医師が調査した結果、夫のいる女性の死亡率はいない人の2.02倍、逆に男性は、妻がいる人はいない人の0.46倍だった」

この数字は、妻にとって、老後を夫と暮らすとたばこより死亡リスクが高いとのこと。

・・・・夫を亡くした妻が直後は落ち込んでいても、しばらくすると、夫がいた頃より元気で活動的になるということはよく聞く話だ。

ある雑誌の調査では71%が「夫に愛情がない」と答え、離婚しないのは経済的な理由とのこと。

・・・・私の相談者の中には、夫が浮気している証拠をバッチリ持っていても、「夫が生活費をくれる間は黙っている」と言う女性もいる。

石蔵さんは、男性は定年後に時間ができると愛情を深めようと、旅行に連れて行ったりしようとするが、これは逆効果で、妻は友だちや娘と行きたいのだから、行かせてあげなさいと、言う。

・・・・そのとおり!もっとも!

「定年後の夫が負担で、妻に頭痛が始まり、血圧が上昇、動悸もひどい。こんな症状を『妻の亭主在宅症候群』と紹介した」

夫と一緒にいると身体がもたない面もあると診てわかる。

旅行で1週間くらい夫と離れたら体調が改善することが多く、「プチ別居」を勧めているとのこと。

更に、石蔵さんは、最大の問題は、男性が妻を対等な個人として見ているかどうかだと言う。

「米国の大学の調査では、『怒りを我慢する、けんかの少ない夫婦』は、『我慢せず怒り、けんかの多い夫婦』の2倍も死亡率が高かった」

夫源病は夫に従う「良妻賢母型」が危ない。けんかはいとわわず、やってください。

結びは、「『夫婦はかみ合わない』、この前提でやっていくことが大事ではないか。」

・・・・夫婦の「性格の不一致」は当たり前。

それをしっかり認識した上で、二人で生きるか、一人で生きるかの選択ですね。

昨日、同僚弁護士は、大阪地裁での裁判が入っていたようですが、裁判所から連絡が入って期日は変更となりました。

私たちの近隣では、目に見えた被害がなかったので、JRや私鉄がストップし、交通網が乱れているせい・・・くらいしか考えていませんでした。

ところが、夜、帰宅して、ニュースを見て驚きました。

大阪はすごい状態になっていました。

死亡者やけが人も出て、建物が壊れる、家の中は家具が倒れ物が落ちてメチャクチャ、停電、断水、歩いて自宅や会社に向かう人の長い列・・・

特に、高槻や茨木がひどいようでした。

すぐに高槻に住む友人に電話をしました。

阪神大震災を経験している彼女は「たいしたことない」と言っていましたが、良かったら京都に来てと伝えました(京都も安全かどうかわかりませんが・・・)。

電車は動くようになりましたが、今日も、京都でも余震を少し感じます。

早く落ち着いてほしいと願います。

今朝午前8時頃、近畿地方で地震がありました。

かなりの揺れを感じました。

大阪府北部が震源で、最大震度6弱とのこと。

京都市中京区は震度5弱だったそうです。

何人かの方々から、「大丈夫でしたか?」とメールをいただきましたが、自宅も事務所も棚から本が落ちることもなく、大丈夫でした。

ご心配、有り難うございました。

でも、京都府南部に住む依頼者の方からは、棚から本が落ち、食器や置物も落ちて、テレビが飛び出しそうになったというメールをいただきました。

ガスもまだ使用禁止とのことでした。

京都府内では、南の方がひどそうです。

大阪府内では17万戸が停電し、また、電車がストップするなど交通網は乱れています。

このような地震は、神戸の震災以来ではないでしょうか。

最近、千葉や群馬にあいついで地震が発生し、関東のことが心配になっていましたが、地震はいつどこで起きても不思議ではないことを改めて痛感しました。

本日2018年6月5日付け京都新聞朝刊1面に、戦後まもなくから京都の地域医療に尽力し「わらじ医者」と親しまれた早川一光(はやかわ・かずてる)さんが、6月2日に亡くなられたという報が掲載されていた。

94歳。

生前の早川先生とは直接面識はなかったが、半世紀にわたって堀川病院において地域医療に携わり、また1987年から約30年にもわたりKBS京都のラジオ番組のパーソナリティも務められた医師として、京都では有名な人であった。

闘病生活に入られてからは、京都新聞の「こんなはずじゃなかった」という連載の中で、今度は「患者」の立場から医療制度への問題提起や「老い」との向き合い方を、時には笑いを交えて語っておられ、いつも愛読していた(2017年3月10日の当ブログ)。

京都新聞の記事によると、早川さんは、5月31日の連載の最終回を見届け、その2日後にモットーである「畳の上で大往生」を全うされたとのこと。

最終回のタイトルは、「生きている限り虹を追いかけたい」。

「患者さんの臓器だけ診るのではなく、環境、暮らしのなかから診るという医療。物事を総合的に捉える必要性を、僕はどうしても言うていきたい。」

「自分たちのための教育、医療、福祉を、どうすれば自分たちでつくり手に入れられるか。これって難しいなあ。」

「ちょうど虹みたいなもんや。虹に向かって走ると、忽然と姿を消す。でもな、この見えにくくなったものを追いかけたいと思っている。」

「それでも、少しでも近づきたくて。」

「これが、今の僕です。」

ずっと目標を持って進んでいく・・・それが「生きる」っていうこと。