ブログ マチベンの日々

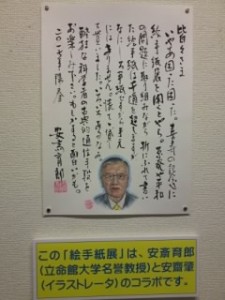

放射線防護学者で平和活動に取り組む立命館大学名誉教授の安斎育郎先生。

東京大学工学部原子力工学科1期生で、東大時代、原発批判の活動で、アカハラまで体験したという。

福島原発事故後は「福島プロジェクト」を立ち上げ、毎月福島を訪れて被災者を支援されている。

東京大学の奇術愛好会に所属されていたこともあり、手品の腕前はプロ並み。

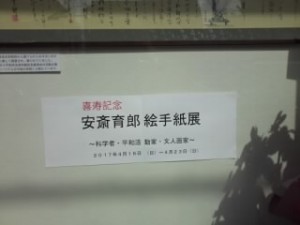

そんな安斎先生が、喜寿の記念に、絵手紙展を開かれることを知り、行ってみた。

場所は、京都市上京区河原町通今出川下る「京都画廊」。

安斎先生もおられ、訪れた皆さんと歓談されていた。

安斎先生は、77歳になられる現在も、毎月福島に通われるなど、原発反対や平和のためにアクティブに活動されている。

そんなとっても多忙な安斎先生が、マジック以外に、絵手紙まで書かれるとは、実に多才だ。

「皆々さま いやあ困った困った。喜寿の記念に絵手紙展を開くとやら。原発や平和の問題に取り組みながら、折りにふれて書いた絵手紙は千通を越しますが、なにしろ手紙ですから手元にはありません。慌てて貸してもらいました。いろいろあるなあ。酔狂な科学者の古典的通信手段をお楽しみ下さい。もしかすると面白いかも。 2017年陽春 安斎育郎」

安斎先生は、通信手段としてメールを多用される一方、「心模様を伝える方法」としては絵手紙の方が勝ると感じるという。

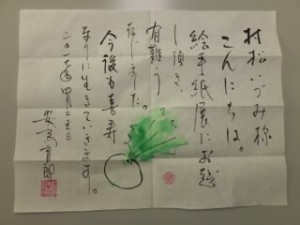

しかも、今回の絵手紙展で初めて知ったのだが、安斎先生の絵手紙は、絵のみならず「和紙に筆書き」をされており、その文字の形や大きさや傾き具合や濃淡におのずから変化が生じ、そこに強弱や悲喜や好悪などの情感をこめることも出来るとされる。

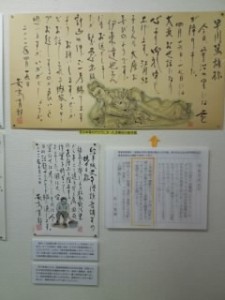

反原発運動で付き合いのある福島県楢歯町の住職には、福島第1原発事故の被害を心配する言葉に釈迦像の絵が添えられている。

私も10年前までは、時々、絵手紙を描いていたが、最近は、全く絵筆を持っておらず、ホコリをかぶっている。

安斎先生の優しさがここにもにじみ出ているようで、刺激になった。

(女性弁護士の法律コラム NO.236)

妻の妊娠中に不倫が発覚して自民党の宮崎健介衆議院議員(当時)が辞職したのが、2016年2月。

そして、今度は、今週発売の週刊新潮で、妻のガン闘病中に自民党の中川俊直衆議院議員が不貞を行っていたことが発覚した。

しかも、お相手の元愛人とハワイで結婚式まで挙げていたというのであるから、ほとほとあきれてしまう。

蓮ホウ氏が言うとおり、議員としての資格がないことはもとより、人間として失格!

自民党は、いつものとおり「進退については、本人が考えること」と突き放す発言をするのも無責任な話。自民党が推薦した議員ではなかったの?

ところで、この件に関し、「重婚ウエディング」というようなタイトルをつけているマスコミもあるので、「重婚」について若干コメントする。

中川議員の場合は、おそらく法的な意味の「重婚」ではないと思う。

重婚については、民法732条で「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない」と規定されている。

民法が禁止しているのは法的な意味の「婚姻」なので、妻がいる夫が愛人と一緒に暮らしていても「重婚」にはならない。

もちろん、結婚している男性が他の女性との婚姻届を提出しようとしても、役所は受理するはずがない。

では、どのような場合に「重婚」となるのだろうか。

典型的には、夫が勝手に役所に離婚届を提出した上、愛人との婚姻届を提出し、その後、妻の訴えにより離婚無効が確定した場合である。

役所は、形式さえ整っていれば、離婚届を受理してしまうのである。

しかし、もちろん、夫が勝手に離婚届を提出する行為は、有印私文書偽造罪等の刑法上の犯罪に該当する。

これまでの弁護士生活の中で、夫が離婚届を勝手に出したという事件も、上記のような勝手に離婚届を出した上に愛人との婚姻届まで提出したという事件も、妻側で関わったことがある。

いずれも妻が刑事告訴を行って夫は処罰を受け、民事では離婚を無効とした上で、妻側からあらためて離婚等の請求を行った。

世の中、こんなことをする人間もいるのである。

2017年4月16日(日)は、晴天に恵まれた。

絶好の登山日和、お花見日和である。

でも、午後から、京都市内の円山音楽堂で、京都弁護士会主催の「共謀罪の制定を阻止する市民集会」がある。

それに間に合うべく、午前7時半過ぎに自宅を出発。

大文字山に向かった。

今回は、大文字山を越えて、滋賀県の三井寺まで歩く予定。

三井寺の桜は、きっと満開!

実は、2年前にも同じルートを歩こうとしたが、三井寺の直前で、下山の登山道がわからず、違う場所に下りてしまい、三井寺には行けなかった。

そのため、今回は、ネットの登山ブログを調べて、わかりにくい下山の登山道を確認して出かけた。

銀閣寺の登山口から上り始める。

上から下りて来る人と何人もすれ違う。

みんな、朝早くから登ってるんやなあ・・・

火床を経て、大文字山山頂へ。

晴天なのに、京都市内が霞んで見える。

山頂を経て、四つ辻から、如意ケ岳方面へ。

ほぼ平行移動。

如意ケ岳の山頂には、レーダー施設があって、山頂がどこかはわからない。

そこからは、アスファルト道となる。

三井寺へ下山するための登山口を見落とさないように、注意深く歩く。

ここだ!

よくよく見ると、ガードレールの切れ目に、薄く「三井寺」と矢印が書かれてある。

わかりにく~い!

誰か、標識を付けてよ!

急坂をどんどん下る。

そして、やっと三井寺に到着。

三井寺の桜も散り始めていたが、それはそれで美しい!

桜を堪能した。

今回初めて、大文字山から三井寺まで歩いたが、それほどアップダウンはないものの、距離が長く結構疲れた。

午後の集会のパレードも含め、よく歩いた1日だった。

前日の雨で、2017年4月16日(日)は京都市内の桜も散り始めたが、晴天に恵まれ、絶好のお花見日和となった。

そんなお花見客でにぎわっている円山公園内の音楽堂で、京都弁護士会主催、日本弁護士連合会共催「共謀罪(テロ等準備罪)の制定を阻止する市民集会in京都」が開催された。

私は、午前中、大文字山を登って滋賀県の三井寺まで歩き、三井寺の満開の桜を堪能した後、午後1時半から始まった集会に参加した。

4月14日に衆議院法務委員会で審議入りした「共謀罪」法案。

2人以上が犯罪の計画を相談(共謀)して、その後に準備行為を行うと、計画が実行されなくても、その相談(共謀)自体を罰しようとする法案である。

過去、3度も廃案になった「共謀罪」を「テロ等準備罪」と名前を変えてまた出してきたのである。

集会は、まず、始めに、主催者を代表して、木内哲郎京都弁護士会会長の挨拶。

後方に並ぶのは、歴代の京都弁護士会会長の皆さん。

「廃案になるまでたたかう」との力強い挨拶。

メインの講演は、日弁連共謀罪法案対策本部副本部長の海渡雄一弁護士と、高山佳奈子京都大学教授。

海渡弁護士と高山教授は、共謀罪法案の問題点をわかりやすく解説された。

共謀罪の主体は、「組織的犯罪集団」であり、「一般の人には関係がない」と説明されているが、何が「組織的犯罪集団」にあたるかの具体的な基準はなく、例えば、労働組合、保育所を作れという会や原発反対の会などの市民団体まで、範囲がどんどん広がる可能性がある。

そして犯罪にあたる「準備行為」は、メールやラインなどのSNSや、ATMで出金するようなごく日常的な行為まで該当する可能性もある。

東京五輪のためというのは、全くの口実。

今以上に、国民を監視する社会になってしまう。

そして、最後に、約1700人の参加者が、「共謀罪NO!」の意思を表明。

平和な日本をめざして、共謀罪を廃案にするための「共謀」を大いに行いましょう!

集会終了後、京都市役所前までパレード。

昨年12月のこと。

いつも持参している自宅の鍵がどこにも見あたらない。

その時持っていたバッグの中身をすべて出してもない、着ていた古いスキージャケットのポケットの中にもない。

自分で玄関のドアを開けて中に入ったのだから、どこかにあるはずと思って心当たりを捜したが、捜しても捜しても見あたらない。

消耗・・・・

もしかしたら、鍵でドアを開けた後、玄関前で落としたことに気が付かず、誰かが持って行ってしまったんじゃないかなあ・・・と心配・不安はどんどん膨らんでいった。

結局、捜すのをあきらめた。

年がかわって3月になった。

ある日、古いスキージャケットを着ていると、何か背中にゴソゴソ当たる物がある。

このスキージャケットは背中にフードなどが入れられるようなポケットが付いている。

出てきたのは、鍵!

なあんだ、ジャケットの前のポケットに入れたつもりが、間違えて背中のポケットに入れていたんだ。

この話を友人にすると、「ある、ある」と盛り上がった。

その友人は、鍵の置き場所を決めて、必ずそこに置くようにしているとのこと。

自宅内に家族がいても、必ず自分の鍵で開け閉めするとも。

そして、その友人が「最近こんな物があるんですって」と新聞情報から教えてくれた物は、キーファインダー。

なくしやすい鍵などにキーホルダーのような受信機を取り付け、専用リモコンのボタンを押しながら捜すと、近づくと「ピー」という音で受信機が反応し、見つかるという商品。

基本は家の中で使うタイプが多く、外でなくした場合は見つからない。

でも、認知症の家族がいる場合にも、役立っているらしい。

すごい商品が出ているもんだ。

いずれお世話になるかもね。

思いがけず歯周病になって以来、前よりも、歯のケアを心がけている。

朝起きてすぐ歯を磨く、朝食後にまた磨く、就寝前には、歯みがき以外にフロスも。

半年毎の定期検診にも行っている。

これで「8020」(=80歳になって自分の歯を20本以上保つこと)は実現するだろうか・・・

新聞で「口腔崩壊」という言葉を知った。

10本以上の虫歯や、歯根しか残っていない未処置歯が何本もある状態のことをいう。

最近、子どもや若者に増えているとのこと。

経済的貧困を如実に表す現象の1つに、子どもが虫歯を治療できないことがある。

例えば、2015年度の沖縄県内の市町村立小中学校の歯科検診で、虫歯が10本以上あるとされた児童・生徒がいたのは52%の57校以上に上り、このうち半数以上の35校が貧困の影響を指摘したとのこと。

「片親で生活に余裕がない」

「非正規雇用で生活が不安定なため、子どもの歯医者のために仕事を休めない」

全体的には子どもの歯の健康レベルは上がっており、中には、高額な医療費を出して歯列矯正を行う子どももいる。

要するに、社会の格差が、子どもの口腔内の健康格差につながっているのだ。

北欧では、成人まで健診と治療を無料で行い、予防教育も徹底するなど、口腔内の健康は「国と社会の責任」という考え方が定着している。

国が貧困対策を言うなら、口腔内の健康にも責任を持つべきである。

今日、東京の某テレビ局から電話があった。

私は観たことがないが、あるバラエティー番組の担当者と言っていた。

テレビ局から電話があることなど滅多になく、悪いことをしているわけでもないのに、ドキッとして思わず身構えてしまった。

電話の内容は、私が事務所のホームページの法律コラムに書いた「死後離婚」の記事を読んで尋ねたいことがあるということだった。

どう検索して、私のコラムに到達したんだろう・・・??

NHKテレビで2度程「死後離婚」のニュースを観て、「姻族関係の終了」のことを「死後離婚」と呼んでいたことが面白くて書いただけだったのに・・・

「番組で扱うことになったら出演をお願いするかも」なんて言われたので、「テレビに出るのはイヤです」と答えた(笑)。

「姻族関係の終了」なんて弁護士なら誰でもコメントできますよ。

民法に「姻族関係の終了」という条文があることすら知らない人もいるだろうから、バラエティー番組でも、取り上げてくれた方がいいかなあ・・・

今年は3月末まで寒い日が続き、4月に入って、京都の桜もようやく開花し始めた。

それなのに、今週末は、ずっと雨予報。

散ってしまわないことを願うばかり・・・

昨年のブログでも紹介した「陽光桜」。

この陽光桜は、戦時中に教師として軍国主義教育を行い、多くの教え子を戦争で死なせてしまったという鎮魂の思いと平和への願いを込めて、愛媛県の高岡さんが開発した品種である。

早咲きの桜で、色はとても濃いピンク、枝が上方に向かって伸びているのが特徴。

昨年、若王子神社の裏山に、この陽光桜の「穴場」スポットがあることを知り行ってみたが、昨年は4月2日の時点で既に散り始めていた。

今年は、どうだろうか・・・ソメイヨシノはまだ咲き始めだが・・・

仕事の合間をみて、4月5日の昼に行ってみた。

若王子神社の裏山を登る。上り7~8分。

坂道を登りきると、パッと視界が開け、鮮やかなピンク色が目に飛び込んできた。

咲いてる!咲いてる!

ほぼ8分咲き。

花見の人も数人しかいない。

若王子神社付近のたくさんの観光客はいずこへ・・・

じっくり陽光桜を楽しむことができたひとときだった。

4月2日(日)は快晴だったので、今年初めての登山として、比叡山に登ることにした。

全国的に桜の開花は遅く、京都市内もまだほとんど開花していない。

晴れていても、外は寒い。

午前8時過ぎに自宅を出発。

上りは、雲母坂(きららざか)登山口から。

上り始めは、結構、急坂である。

東山トレイルと合流する辺りからは、登山者よりトレランのランナーたちが増えてくる。

必死に登っている私の横をスイスイ追い抜いて行く。

ケーブルカー乗り場に到着。

京都市内が一望できる。晴れていて絶景。

更に、スキー場跡地を経て、つつじヶ丘へ。

昨年5月に登った時は、つつじが満開だったが、今年は、つつじはもとより、桜もまだ。

花は何も咲いていなかった。

もう1度、5月に登ろうかな。

つつじヶ丘から展望できる比良山には、まだ雪が残っていた。

つつじヶ丘で早めの昼食。

恒例の焼き肉と焼きそばを作って食べる。

ジッとしていると、寒い。

下山は、赤山禅院への登山道を下る。

午後1時半には帰宅。

今年の初登山としては、マアマアの体調かな。

でも、翌日は、結構、太ももが痛かった。

昨日3月28日、京都弁護士会で、面会交流事件の研修会が開催されました。

近時、家裁への面会交流の申立は増えており、2013(平成25)年には初めて1万件を超えました。

子どもの数の減少や父親も育児に関わることが増えていることなどから、離婚原因とも絡んで面会交流の紛争が長引くことが多いというのが実感です。

今回は、御池心理療法センター代表でNPO法人子どもの心理療法支援会理事長の平井正三先生に講演していただきました。

平井先生は、子どもの心理の専門家で、近畿圏内の家庭裁判所においても研修会講師をされている方です。

まず、心理療法をどのように進めていくかについて説明され、次に、これまでに実際に扱われたケースをいくつか紹介されながら、子どもが「面会」という事態に直面して、どのような心理状態になるのか等についてわかりやすく解説していただきました。

平井先生が強調されたのは、別居親が子どもに会いたいという気持ちはよくわかるが、しかし、何よりも、子どもの気持ちや権利を第1に考えるべきだということでした。

たとえ、子どもが監護親の気持ちを配慮して「会いたくない」と言った場合でも、それも含めて子どもの「判断」なのだから尊重しなければいけないということでした。

子どもが面会交流を楽しむようなものでないと子どもの発達に資することはない、という言葉が印象的でした。

今後の仕事に役立てていきたいと思います。

岐阜に住む中学時代の恩師が、3月25日に京都に来られるとの連絡をいただき、お目にかかった。

恩師ももう80歳だが、来月も大阪に旅行へ行かれるとのことで、お元気。

昨年11月の中学の同窓会で久しぶりにお目にかかり、「今度、京都に行くから」と話され、この日を楽しみにしていた。

この日の京都は、晴れてはいたが、まだ冬の寒さが残っていた。

ご夫婦で来京され、奥様にお目にかかるのは10数年ぶり。

ご夫婦共に高齢となり、恩師は「終活」に関心があるとのこと。

子どもがいないので、ご自分が先に逝った場合の残された奥様の生活が心配とおっしゃる(優しい!)。

でも、私は「先生が一人残った時の方が心配です」と申し上げると、奥様も同感。「なるようになるわよ」とさすが女性はたくましい。

話を聞くと、岐阜を中心に、色々な職業についているたくさんの教え子がいるようなので、安心した。

昼食を食べながら、ひとしきり「終活」などの話をした後、相国寺の承天閣美術館へ。

承天閣美術館では、現在、生誕300年記念の伊藤若冲展「後期」が開催されている。

実は、奥様は、日本画や水墨画を教えられているほどの方なので、是非、ご案内しようと思っていた。

伊藤若冲は、生誕300年ということで、テレビで何度も取り上げられ、今、ちょっとしたブームだが、承天閣美術館は、あまり混み合っておらず、ゆっくり作品を見ることができた。

何度見ても、その筆使いの技や生き物たちの生き生きとした動きの描き方は、感動的だ。

その後は、京都御所へ。

たくさん歩かせてしまって、さぞかしお疲れになっただろう。

でも、楽しいひとときだった。

この連休は、今冬最後のスキーをしに、岐阜県郡上市へ行って来た。

3月18日(土)と19日(日)は、ダイナランドと高鷲スノーパークで滑る。

このスキー場は、オリンピック選手がスノーボードの練習をしていたゲレンデとして有名で、圧倒的にボーダーが多い。

しかも、早朝午前5時からオープンするので、ホテルで朝食を食べ終えて午前9時半頃にゲレンデに出かけても、鏡のような斜面は全く期待できない。

3月20日(月・祝)は、朝、ウイングヒルズ白鳥スキー場へ移動。

その途中、ひるがの高原の「分水嶺」の前にある「ハム・ベーコン小舎グリュン」に立ち寄る。

実は、友人のMさんに岐阜にスキーに行くと話したところ、Mさんの親戚がひるがので無添加の手作りハム・ベーコンの店をしており、時々テレビでも取り上げられると教えてくれたので、今回、是非、立ち寄ってみようと思っていた。

「分水嶺」は、以前に大日岳に登りに来た時に見たが、今回は、すっかり雪の中に埋もれていた。

でも、グリュンはすぐに見つかった。

店主は、長年ハムの会社に勤められた後、退職後、ハム屋の原点に返り本物のハム作りを目指して、2011年からグリュンの店を作り、人生の再スタートをされたとのこと。

なんでも、スキーの元国体選手という経歴もお持ちとか。

「スキーはされてるんですか?」「今年は、半日しか滑ってないなあ」などとおしゃべりして、塩だけのロースハムとベーコンを購入する。

そして、ウイングヒルズ白鳥スキー場へ。

ここは、夏スキーも出来るスキー場で、大日岳への登山口の1つでもある。

以前、夏に大日岳に登った時に撮影した夏のスキー場。

スキー部の学生さんたちが練習していた。

冬のスキー場(普通です)

今冬は、昨年のようにケガをすることなく、無事にスキーの季節は終了した。

昨日午前は、京都家裁園部支部で離婚の裁判。

天気予報では、日本海側は雪が降る可能性もあるとのことだったので、3月中旬であるにもかかわらず、真冬のような服装で出かけた。

京都市内は、小雨。

京都駅からJR山陰線に乗って園部駅まで。

亀岡辺りまでは、雪は降っていなかったが、園部に近づくにつれ、雪。

園部駅まで迎えに来てくれた依頼者の車にも雪がうっすら積もっていた。

ずっと雪が降りしきるというような天候ではなかったが、裁判所に着いてからも、降ったりやんだり。

午後、京都市内に戻ると、雨はやんでいたが、風が強く吹いて、とても寒かった。

この寒さも今週までかしら・・・・

2015年8月11日付け当ブログで紹介した、青森県の田舎館村(いなかだてむら)の田んぼアート。

私が訪れたその年の第1田んぼアートの絵柄は「風と共に去りぬ」、そして「青天の霹靂」という文字。

最初に見た時、「青天の霹靂」って何のこっちゃ?と思ったが、それが、青森県が長年開発を続けた米の名前であることを知った。

東北地方は、米どころと言われるが、実は、青森県には特Aランクの銘柄の米がなかった。

そこで、青森県は10年の歳月をかけて開発し、この「青天の霹靂」がついに2014年産米の食味試験において、特Aと評価されたのである。

「青天の霹靂」という名前は、「青」は青森の青、「天」は遙かに広がる北の空、「霹靂」は稲妻。

稲に寄り添い、米を実らせ、晴れ渡った空に突如現れる稲妻のような鮮烈な存在になりたいとの思いが込められているそうだ。

私は、夜はほとんど米飯を食べないので、米の消費量は少ない。

いつもは、山形県産の「つや姫」を購入している。

「青天の霹靂」も食べてみたいと思っていたが、これまで京都のスーパーや米屋では見かけたことがなかった。

それが、最近、生協の共同購入のチラシで扱われていたので、買ってみることにした。

ブルーの袋も青森らしく、しかもなかなかお洒落なデザイン。

早く食べてみたい!

医師の早川一光(かずてる)先生は、大正13年生まれ。

長い間、京都の堀川病院で医師として活動され、その後も地域医療に携わり、「わらじ医者」と慕われている。

また、最近まで、KBS京都で毎週土曜の朝6時半からのラジオ番組「早川一光のばんざい人間」のパーソナリティーもされてきた。

歯に衣を着せない軽妙なトークは、人気だった。

現在は、ガン闘病中のため自宅で療養されているようだが、京都新聞朝刊に「早川一光 聞き書き こんなはずじゃなかった」という連載が掲載されている。

早川先生の話をフリーライターが「聞き取って書く」という方法で掲載されているようだが、その内容が毎回とても興味深い。

早川先生は、医師として、多くの人をみとり、老いや死について語ってきたはずだった。

しかし、自身が患者となり病に向き合うと一変、心が千々に乱れた。

「俺がこんな弱い人間とは思わなかった」・・・「こんなはずじゃなかった」

「夜が怖い」「死が怖い」

そんな本音が語られる中に、変わらない人間に対する優しさや医療への思いがあふれている。

2017年3月9日付け京都新聞の連載のタイトルは「熟すように老いたい」。

「さみしい。病気をしてから、僕の胸を何度もよぎる感情です。」

と書き出しは始まる。

そして、早川先生が講演でよく話されていたというネタ「知らん間に後ろから忍び寄ってきて、いきなり『おい』と肩をたたく。それが『老い』です」を「ほんまにその通りだった」と続ける。

更に、早川先生は、今までと違う角度から、老いを眺めることにした、と語る。

「しぼんでいくと思ったらあかん。枯れていくんやない。熟れていくんや。」

結びは、「できるだけ熟していきたい。常に頭を軟らかくし、たくさんの人にくらいついてもらいたい」

早川先生の1つ1つの言葉が深い。

私も熟女まっしぐらや!

2016年9月20日付けの当ブログで紹介した本「下流老人」(藤田孝典著)。

その藤田さんの講演が、昨日3月1日夜、京都弁護士会主催で開催された。

開会の5分前には、会場は超満員。約200人を超える参加者と思われた。

藤田さんは、著書「下流老人」がベストセラーとなり、テレビへの出演や国会で参考人として発言するなど有名で、私も著書を読んで以来、是非、生の話を聞きたいと思い、参加した。

藤田さんは、「自分は暗い話しかしない」と言いつつ、NPO法人ほっとプラスに年間約500件も寄せられる相談など、現在、高齢者が置かれている生の現実をも交えて軽妙に語ってくれた。

日本の65歳以上の高齢者の5人に1人は貧困で、更に、単身高齢男性は38.3%、単身高齢女性は52.3%が貧困とのこと。

その意味では、高齢期は誰もが貧困に陥る可能性がある。

例えば、夫婦二人で年金月20万円で生活できていても、娘が離婚して孫2人連れて実家に戻ってきたら、一家5人での月20万円生活は一変に破綻してしまう。

しかし、日本の年金制度は、改悪される一方で、給付水準はどんどん下がっている。

従って、日本の高齢者は、年金だけでは生活できず、生き甲斐や楽しみのために働くのではなく、「お金」のために働かざるを得ない。

しかし、労働環境は過酷で、事故を起こしたり、労働災害にあう高齢者が増加する可能性が大きい。

藤田さんは、それを「過労老人」と呼んでいた。

では、下流老人問題を解決するには、どうすればよいか。

自助努力だけでは限界があり、社会を変えていかなければ本当の意味での貧困は解決しない。

あと、個人としてできることは、生活保護を受けることを自ら否定せず、また、様々な社会福祉制度を活用すること。

また、地域社会へ積極的に参加し、地域との関係性をつくることが大切。

今後も自分自身の問題として考えて取り組んでいきたい。

ここ数年、冬になると、肌の乾燥のせいか、特に腹部や背中などがとてもかゆくなっていた。

保湿クリームや何か薬剤などを塗らないといけないかなあと悩んでいたところ、テレビの健康番組で、入浴の時、お風呂にビタミンCの粉末を入れると効果があると言っていた。

そこで、まず、昨年12月6日付けのブログでも書いたが、ゆずをたくさんいただいたこともあり、何日か「ゆず風呂」に入ってみた。

あれ? かゆくなくなった・・・

その後、ゆずが無くなってしまったので、薬局へ「ビタミンC」を買いに行った。

正式には、アスコルビン酸の原末と言うらしい。

1ビン1000円以上したが、1回の入浴で、専用のさじ(耳かき程度)2杯位の量で良いらしいので、これは1年位使えるかも。

引き続き、かゆくない!効果あり!

ネットで調べると、体質にもよるらしいが、お風呂にアスコルビン酸を入れると、水道水の塩素が中和(除去)されるため、かゆくなくなるとのこと。

自分で体験してみて効果があったので、紹介しました。