ファミリーレストランなどの外食チェーンで、24時間営業をやめるなど深夜営業を見直す動きが広がっている(2017年2月11日付け読売新聞朝刊)。

深夜営業の店が増えてきたのは、いつ頃からだっただろうか。

おそらく1980年代頃からだったような気がする。

私自身は、コンビニも含めて深夜に店に行くことはほとんどないが、残業で夜遅くまで働いている人や不規則勤務・交代制勤務の人などにとっては、深夜に店が開いていることは便利なことだろうと思う。

でも、そうやって深夜営業の店を利用する人も、またその深夜営業の店で働いている人も、人間の生理学的観点からすると、不健康な働き方をしていることを忘れてはいけない。

そんな中、全国に約220店舗を展開するファミリーレストラン「ロイヤルホスト」では、今月から24時間営業の店がなくなったとのこと。

同様の動きは、「ガスト」「バーミヤン」「日本マクドナルド」にもある。

背景にあるのは、深夜帯の客の減少や従業員の確保が困難なこと。

私たち自身も自分たちの生活や働き方をもう1度見直してみる必要がある。

人間らしく生きたいものだ。

ブログ マチベンの日々

節分に恵方を向いて巻き寿司を食べるという「恵方巻き」の習慣は、もともとは大阪を中心した関西が発祥らしいが、大手コンビニが全国に広めたことによって、今や、節分の全国的な習慣になっている。

2月3日、いつも行く生鮮食料品店には、お刺身などの魚用のショーケースの中に、所狭しと恵方巻きが置かれていて驚いた。

でも、それにも増して驚いたのは、2月2日夜9時からのNHKニュースで報道された、大手コンビニの恵方巻き販売ノルマの実態だ。

NHKの取材に対して、ある女子高生は「50本売るように指示され、30本は友人に売ることができたが、残り20本は家族に買ってもらうしかない」と訴えたという。

コンビニのオーナーによると、恵方巻きのシーズンを前に、本部の社員から「販売目標」が示され、本部の目標は絶対だという。

コンビニ各社は、「強制ではない」と従来どおりのコメント。

しかし、実際には、販売ノルマが課され、それを従業員に割り振ったり、あるいは大量の売れ残りが出て廃棄したり・・・

フランチャイズ契約のあり方、従業員の働かせ方、そして食品ロス・・・いくつもの問題が海苔巻きをみるたびに私の頭の中をよぎってくる。

ちなみに、恵方巻きは食べませんでした。

1月31日夜、BS朝日で、長野朝日放送25周年特別番組「北アルプス稜線のふるさと ランプの山小屋たより」というタイトルの番組が放映された。

舞台は、北アルプスにある船窪小屋、そしてそこの小屋主である松澤さん夫婦(80歳)。

船窪小屋は、心温まるランプの小屋として有名で、私も、2012年8月、おかあさん松澤寿子さんに会いたくて、船窪小屋を訪れた(その時のブログは、右の検索欄に「船窪小屋」と入力してご覧ください)。

到着した登山者には、暖かいお茶でもてなし、夜は皆で輪になって団らん、出発時は鐘を鳴らして見送ってくれた。

テレビでは、船窪小屋を取り巻く北アルプスの美しくかつダイナミックな風景とともに、小屋明けから小屋仕舞いまでの、松澤さん夫婦とそれを支えるボランティアの方たちの姿、そして松澤さんに会いたい一心で厳しい登山道を登って来る登山者たちを映し出していた。

80歳を区切りに辞めるという寿子さんの固い決意。

合間を見ては、引継のため、ノートに夕食の手作りレシピを書き込む寿子さん。

ボリューム満点でおいしいかったな・・・

今後は、息子さんが経営を引き継がれるとのこと。

もう船窪小屋へ行っても寿子さんに会えないかと思うと、ちょっぴり淋しい気もするが、いつまでもお元気で。

2013年4月13日のブログで書いた元依頼者のMさん。現在、82歳。

難病を抱えながら、京都地裁近くのアパートで一人で車イス生活をしておられたが、一人での生活が難しくなり、2013年4月左京区北部にある高齢者住宅に移られた。

そのMさんから、今週、久しぶりに電話があった。

体調がおもわしくなく、もう長くないと思うから会いに来てほしいという内容だった。

電話に出た事務局の話によると、会話は弱々しかったとのこと。

心配になった。

そこで、1月18日、時間をやりくりしてMさんに会いに行った。

今週初めに降った大雪も、事務所周辺はもうすっかり溶けてなくなったが、Mさんの住宅の周辺は、まだたくさんの雪が残っていた。

久しぶりに会ったMさんは、かなり体力が弱っているように見えた。

それでも、私に伝えたい内容は、時間はかかったが、きちんと話をされた。

高齢者住宅の処遇というのは色々だと思うが、本人の歩行が困難になると、簡単なことでも、本人の希望どおりには援助してもらえないこともたくさんあると実感した。

また、来週も伺うことにした。

私が伺う時、あるいは在室している時間の中で、私ができることは、何でもしてさしあげようと思っている。

一昨年から昨年にかけて、歯周病による歯ぐきの痛みに苦しんだ。

2015年6~7月に治療を受けたが、その後も、時々、痛みや腫れが続いた。

でも、その痛みも昨年12月からは、なぜか、全くと言っていいほど無くなった。

歯のケア方法としては、歯周病とわかるまでは、朝食後の歯みがき、寝る前には歯みがきとデンタルフロスをしていた。

その後、テレビのある番組を観て、実は、朝起きた時に、口中には細菌がたくさんいるということを知り、それからは、朝、起きた直後の歯みがきも加えた。だから、朝は2度歯をみがく。

痛みがなくなったのは、一時的なものなのか、または、起床時の歯みがきが効を奏しているのかは全くわからない。

そんな中、たまたま、書店で「歯はみがいてはいけない」というこれまでの常識を覆すような本に出会った。

著者である森医師は、「日本式の1日3回の歯みがき」が、歯や歯ぐきにダメージを与え続け、歯周病を引き起こし、歯の喪失はもとより、口臭や全身病の原因となっていると言う。

食後すぐに歯みがきをするデメリットは2つあるという。

1つ目は、歯が削れてしまうこと。歯は飲食直後は軟らかくなるため、歯ブラシの毛先によって歯が削れてしまう。

2つ目は、唾液の恩恵を受けられないこと。食事直後の唾液は、軟らかくなった歯を元の硬さに戻す役割を果たしていたのだが、唾液が歯みがき剤と一緒に口の外に流れ出てしまう。

じゃあ、どうすればいいのか?

大切なのは、プラークコントロール(歯垢除去)。

だから、夜寝る前と朝起きたときに歯間ブラシやデンタルフロスでプラークコントロールをするのが良い。

それでも、すべての歯垢を除去することはできないため、3~4ヶ月に1度歯医者で歯垢ケアを受けるといいとのこと。

最近、一般向けの腸や目の本は、書店でたくさん見かけるが、歯に関する本は珍しく、興味深く読むことができた。

2017年1月5日、日本老年学会などは、現在は65歳以上とされている「高齢者」の定義を75歳以上に見直し、前期高齢者の65~74歳は「准高齢者」として社会の支え手と捉え直すよう求める提言を発表した(2017年1月6日付け京都新聞朝刊)。

准高齢者は、仕事やボランティアなど社会に参加することを期待されている。

背景には、医療の進歩や生活環境の改善により、10年前に比べ、身体の働きや知的能力が5~10歳は若返っていると判断されたことがあるよう。

確かに、私のまわりにも、元気な65歳以上の方々がたくさんいる。

でも、この報道に接した時、「エッ!なんで?」と手放しに喜べなかった私って、ひねくれ者?

高齢者の再雇用が進んでいるが、賃金は、大幅に減額される。

公的年金の支給開始年齢も段階的に引き上げられていく。

日本老年学会などは「提言は医学的なもの」と強調するが、そんな動きに拍車がかかるのでは・・・と心配になる。

呼び名がどうであろうと、何より、年を重ねても、安心して生き生きと生活できる社会になっていかないとね。

今年も今日を含めてあと3日を残すところとなった。

対外的な事務所業務は、昨日の正午で終了したが、午後は、事務員さんと一緒に事務所内の掃除。

夜は、私の友人の紹介の方の法律相談を受けた。

今日も、遠方に住む依頼者が京都に来られることがわかり、午後から打ち合わせの予定。

なんか最後までバタバタ。

よって、自宅内は、全く片付いていない。トホホ・・・

今年1年を振り返ると・・・

仕事については、丁寧にすること、そして依頼者とのコミュニケーションを大切にすることを心がけた。

高齢の依頼者の方の場合には、ご自宅に伺うことも何度かあった。

健康については、この1年、大きな病気はしなかったが、2月に膝を負傷するというアクシデントに遭い、「歩けない」というつらさを味わった。幸い、今は、登山もスキーもできるようになった。

また、歯周病にもかかったため、以前よりも、毎日、丁寧な歯のケアを行うようになった。

生活面では、「ミニマリスト」を知ったことが、私の日常に少し変化を与えてくれている。

なかなか思い切って物を減らすことはできていないが、掃除が苦手な私が日々のチョコチョコ掃除を行うようになったので、掃除が少し楽になった。

そして、何より、物よりも大切なもの・・・自分の時間、人との時間、自然、健康、心などへの比重がより高まっていった。

今年亡くなった登山家田部井淳子さんが、生前、病におかされながらも、福島の高校生たちに登山を通じて「あきらめない」という気持ちを伝えていったように、目に見えない何かを伝えられるような生き方がしたいと思った。

4月から通い始めた、Aちゃんの料理教室では、食に対する考え方等とても勉強になっている。また若い生徒さんとの交流も楽しい。

いくつになっても、新しいことに挑戦する気持ちを忘れないでいたい。

さて、来年は、どんな出会いがありますやら。

昨日の朝、出勤して事務所の前まで来ると、事務員さんが手に松の枝を持って立っていた。

聞くと、事務所の近所の住宅の庭で、植木屋さんが庭木の剪定をされており、正月用に使えないかと切られた松の枝をもらったとのこと。

すぐに私も、そこへ行ってみた。

トラックの荷台には、選定された枝が山積みされ、庭にある高い松の木の上では、オッチャンが一人で作業中。

「どれでも好きなだけ持って行きな~」

荷台を見ると、サツマスギ(?)の枝がある。

クリスマスの飾り付けに使える!と思い、何本かいただいた。

実は、今年は、クリスマス用の花を花屋まで買いに行く余裕がなかなかなく、パスしようかなと思っていた。

事務所に戻り、早速、スワッグの作成にかかる。

スワッグの作成と言っても、昨年、友人のTさんが作ってくれたスワッグ用のオーナメントは保管してあったので、私がしたことと言えば、スギを適当に切りそろえ、オーナメントを取り付けただけ。

早速、事務所の入り口の壁に飾る。

受付にも、クリスマス用の飾りを置いた。

すっかりクリスマスモードとなった。

とってもエコなクリスマス。

本棚の片づけをしていたら、一昨年亡くなった友人Mさんから生前「すごく良かったから」といただいた本「十二番目の天使」を見つけ、まだ読んでなかったことに気が付き、早速、読んでみた。

「十二番目の天使」という本は小説で、2001年に初版が発行され、2005年には90万部を突破し、本の帯に「90万人の人が涙を流しました。」と書かれてあった。

オグ・マンディーノという著者も知らない。

「本当かなあ?」と半信半疑で読み始めた。

コンピューター会社の最高経営責任者にまで上り詰めたジョン・ハーディングは、故郷であるニューハンプシャー州のボーランドという町に妻と一人息子と共に帰り、華々しい歓迎のセレモニーが開かれた。

しかし、その2週間後、妻と息子は交通事故により即死し、ジョンは、生きる希望を失い、拳銃に弾丸を込めた。

そこへ訪れたのが幼なじみで親友のビル。リトルリーグの仲間でもあった。

ビルは、ジョンに、ボーランド・リトルリーグのチームの監督を依頼し、ジョンは引き受けることになる。

ジョンのチーム「エンジェルス」に入ることになった12人の少年たち。

その中に、動きがにぶくバラバラで、ボールも取れない打てない11歳の男の子ティモシー・ノーブルがいた。

しかし、ティモシーは、決して落ち込まず、彼の口から出る言葉は「毎日、毎日、あるゆる面で、僕はどんどん良くなっている!」「絶対、絶対、あきらめない!」

そして、リトルリーグ4チームの公式戦が始まる・・・・

半信半疑で読み進めたが、最後は、もう涙、涙だった。

ティモシーという天使のような少年に、ジョンと同じく、心から「ありがとう」と言いたい気持ちだった。

ガンの告知を受けても、最期まで前向きに生きたMさんの姿にも重なるようだった。

12月11日(日)は、Angel Kitchen料理教室。

今日のメニューは、クリスマスパーティーレッスン。

参加者の皆さんたちとは、もうすっかりお馴染みさんとなって、ワキアイアイな雰囲気。

キッチンはクリスマスの雰囲気満点の飾り付け。

Aちゃん先生も、スノーマンのイヤリングに、赤い洋服・赤いエプロンと、すっかりクリスマスガール。

●ビ~風ストロガノフ

肉じゃない「ある物」を使った本格的なストロガノフ。

「ある物」を冷凍庫で1度凍らせてから解凍して使う。

こんな料理の仕方があるんだと目が点!

●ツリーバターライス

ストロガノフには、やっぱりバターライスよね。

でも、AK教室では、バターじゃなく、豆乳マーガリンを使う。

そして、作ったライスを、Aちゃん先生がワイングラスを型代わりにして詰め、ツリーを作ってくれる。

●スノーマンポテトサラダ

ポテトサラダは、豆乳マヨネーズで。

冷めたら、手作りのスノーマンを作る。

皆、個性的でカワイイ!

●ホワイトクリスマスシチュー

野菜たっぷりのホワイトシチュー。

これまで市販のルーを使って食べていたシチューは、いったい何だったの?と思うほど、野菜のうまみが溶け込んでいる。

●ジンジャーマンクッキー

デザートは、しょうがパウダーやシナモンパウダーが入ったクッキー。

クッキー作りは、初体験。

ジンジャーマンクッキー型で抜いて、皆、思い思い、個性的な顔やスタイルに。

できあがりは、お土産に。

今回が、今年最後の料理教室だった。

今年4月、当時、小学生だったAちゃんと何十年ぶりかの再会を果たしたばかりなのに、なんか、もうずっと前から教室に通っているような錯覚に陥る。

食に対する考え方、素材の扱い方や健康に良い料理の仕方など、とても勉強になり、私の食への興味はまますます刺激されて広がっている。

来年も楽しみ!

ワンオペ育児・・・・今、そんな言葉がツイッターなどで広まっているそう

牛丼店などで従業員一人がすべての業務を切り盛りすることで問題となった「ワンオペ(オペレーション)」が語源で、育児や家事を一人で担い、破綻寸前の状況を指す。

背景には、ひとり親や単身赴任の家庭が増えているほか、長時間労働で夫が不在がちのため、妻が実質的に一人で育児と家事を担わざるを得ない事情もあるという。

気軽に相談できる友人もなく、残業続きの夫にも悩みを打ち明けられず、うつ状態になる人もいる。

また、総務省の平成23年社会生活基本調査によると、共働き家庭において1日あたり家事に費やす時間は、男性は子どもの有無にかかわらず十数分であるのに対し、女性は子どもがいない場合は150分、子どもがいる場合は207分となっている。

最近は「イクメン」の増加で、育児については積極的に参加する男性が増えているようだが、家事については、共働きでも大半は女性が担っている。

「女性の社会進出」が叫ばれ、家電製品の機能が向上しても、社会が女性を応援するしくみが相変わらず貧困なため、家庭の中でも、あいかわらず、私たちが若かった頃とあまり変わりがない役割分担が続いていることを実感した。

久しぶりに劇場で映画を観た。

12月16日まで京都シネマで上映中のドキュメンタリー映画「はじまりはヒップホップ」。

以前、京都新聞にこの映画の紹介が掲載されていたので、是非とも観たいと思っていた。

そして、思っていた以上の感動を味わった。

舞台は、ニュージーランドのワイヘキ島。住民8000人くらいの小さな島だ。

そこに、60代から90代まで平均年齢84歳の高齢者のヒップホップグループがある。

グループの名前は、「ヒップ(=腰痛)オペレーション(=手術)」。

彼らのグループが、毎年アメリカのラスベガスで開かれるヒップホップの世界大会に特別出演することになる。

2013年のこと。

でも、アメリカまでの旅費が、体調が、家族が・・・

悩みを乗り越えて、助け合って、可能なメンバー20数名が渡米して世界大会に出場。

10代の若者らからは、割れるような拍手喝采。

感動!感動!

笑いも涙もある、まるでドラマのような展開。でも、本当にあった話。

出演者の内の数名が映画上映に合わせて、日本にも来たらしい。

バアちゃんたちは、家にこもらないで外に出ることが好き、人と接することが好き、何か新しいことに挑戦することが好き、と語る。

それが若さの秘訣。

そんなバアちゃんたちを暖かく応援する若者の姿も素敵!

いくつになっても輝いて生きていきたい・・・

そう思わせる映画だった。

「ゆず」をたくさんいただいたので、ゆず風呂にしてみることにした。

初体験。

まず、ゆず4~5個をまるごと洗濯ネットに入れて、湯船に浮かべてみた。

あまり匂いはしない。

そこで、ゆずの皮を少し裂いてみる。

香りが広がり、お湯も柔らかくなった感じ。

いい気持ち・・・

柑橘系の香りが浴室全体に漂っている。

風呂から出た後も、ホカホカ。

長年、京都に住んでいても、まだ訪れたことがない場所はたくさんある。

嵐山の「千光寺」もその1つ。

「千光寺」は、嵐山の山の中腹にある寺で、そこからの眺めが絶景であることをテレビで観て知った。

今、嵐山は、紅葉シーズンで、たくさんの観光客が押し寄せている。

そんな人混みの中に出かけるのにはやや躊躇を覚えたが、できれば紅葉の嵐山をそこから見たいという思いが強くなり、11月26日土曜の快晴の朝、嵐山に出かけた。

阪急嵐山線の電車は、想像どおり、ほぼ満員状態で、午前9時前に嵐山駅に着いた。

しかし、ほとんどの乗客は、渡月橋方面に向かい、保津川の右岸を歩く人はまばら。

舗装された川岸の道をどんどん遡っていく。

保津川には観光船やボートが浮かび、左岸は太陽の光を浴びて、紅葉の赤がまぶしい。

嵐山だと言うのに、人の喧噪がなく、ゆっくり景色を楽しむことができるのがいい。

1キロほど歩くと、あのリゾートホテル「星のや」があり、その右横から千光寺のつづら折りの石段が始まった。

そのつづら折りの石段をどんどん登っていく。

今朝は冷え込んでいたが、石段を登っていると、さすがに暑く、うっすらと汗ばんできた。

石段を登り詰めた所に、千光寺の門があった。

入山料は400円と書いてあったが、受付の人がいるわけでもなく、台の上にお金を入れるケースが置いてあるだけだった。

入山者は、まだ少ない。

千光寺は、角倉了以(すみのくらりょうい、1554-1614)が河川開発工事に協力した人々の菩提を弔うため、嵯峨中院にあった、千光寺の名跡を移して創建したものとのこと。

寺には、角倉了以の像もある。

そして、展望所からは、眼下の保津川や嵐山はもとより、比叡山や大文字山まで見渡せる、まさに絶景!

寺には、鐘突堂もあり、1人3回まで突けると書いてあったので、もちろん3回突いた。

午前11時半には帰宅。

穴場の絶景を堪能できた土曜の朝だった。

4回目の参加となったマクロビ料理教室「Angel Kitchen」。

大学時代の下宿の管理人さんの娘さんAちゃん(当時、小学生)が先生。

今回は、「秋の実りのごはんレッスン」。

秋らしいメニューが山盛り。

ご飯からスープ、スイーツまでフルメニューだが、砂糖や肉、乳製品は使わず、最近流行のグルテンフリーの食材も取り入れ、しかも秋色満載。

参加者は5名。もう皆すっかり、お馴染みさんになった。

メニューは

・秋の実りごはん

・柿としめじの白和え

・白菜のクリーム煮

・玄米ビーフンの春巻き

・かぼちゃのそぼろあんかけ

・焼き&揚げかりんとう

たくさんのメニューだったが、Aちゃん先生が既に具材を切って準備されていたので、時間短縮できた。

以下は、簡単なコメント。

・秋の実りごはん

玄米の炊き込みごはんを圧力鍋で作る。

私も、以前、玄米を圧力鍋で炊いてみたことがあるが、芯が残ってしまった。

もちろん圧力鍋の素材によっても異なるが、再度、炊き方を習う。

具材の里芋がホクホク。

・柿としめじの白合え

砂糖は使わず、白味噌で味付け。

あとは柿の甘さで十分。

・白菜のクリーム煮

水を使わず蒸し煮にした、豆乳スープ。

帰宅して、早速、夕食に作ってみた。

・玄米ビーフンの春巻き

玄米ビーフンなるものを初めて知る。

玄米が苦手な人でも食べやすい。

春巻き作りは初体験。

揚げるというより、焼き揚げという感じで、油も少な目でヘルシー。

・かぼちゃのそぼろあんかけ

かぼちゃの味付けにも砂糖なし。でも、甘~い!

そぼろも、ひき肉は使わず、ベジミートという大豆たんぱく質を使用。

・焼き&揚げかりんとう

オーブンで焼いた物と油で揚げた物の2種類。

最後にメープルシロップで甘味付け。

おいしくて、食後、皆の手が止まらず、お持ち帰りは、少しになってしまった(笑)。

外は、気温がずいぶん下がり冬のような気候だったが、料理は秋色満載だった。

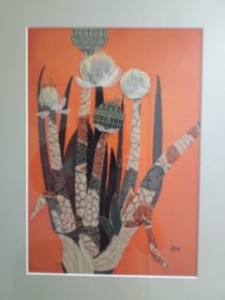

知り合いの布絵作家、森みはるさんの布絵画展が、11月22日から27日まで、御幸町夷川下るに出来た、蔵のギャラリー御所南「TOMORROW」で開催されている。

事務所から近いので立ち寄り、久しぶりに、みはるさんと話をした。

みはるさんの布絵には、約10年前に出会った。

大正や明治の着物地をはじめとする様々な布を用い、1つの絵として完成させる。

みはるさんは、絵画も描かれるので、その下絵となるデッサンも素敵だ。

そのデッサンの上に、布の色、模様、風合いなどを組み合わせて、作品を作り上げていく。

水彩画や油絵にない、独特の世界がある。

もともと絵画を見ることは好きだが、それを買おうと思ったことはなかった。

そんな私が、以前、みはるさんの布絵画展に行き、どうしても欲しくなって買ったのが、次の2つの作品。

事務所の壁に飾っている。

今回も素敵な作品がたくさんあった。

「あじさい」という淡い雰囲気の作品がとても気に入ったが、非売品とのこと。

少しほっこりした時間を過ごすことができるので、お近くの方は、是非、立ち寄ってみてください。

2016年11月20日、とうとう、自衛隊は、PKO(国連平和維持活動)として新たに「駆け付け警護」の任務を付与されて、青森から南スーダンへ出発した。

南スーダンの状況について、安倍さんは「衝突はあったが、戦闘行為ではない」という趣旨の答弁をしたが、現実には、内戦が再燃し、紛争継続地には派遣しないとする「PKO参加5原則」が完全に崩れているということは、多くの人はうすうすでも感じている。

派遣される自衛隊員本人や家族の気持ちは、いかばかりであろうか。とうてい推し量ることはできない。

私たちにできることは、このような憲法違反の決定に強く抗議することだけしかない。

安保法成立以後、自衛官希望者は、激減しているという。

先日のテレビ番組の中でも、ある高校教師が、今年の自衛官希望者はゼロと語っていた。

将来、韓国などのように日本も徴兵制が施行されるのではないかという親の不安や野党の追及に対し、安倍さんら自民党閣僚は、徴兵制など決して導入しないと言う。

しかし、考えられるのは、「経済的徴兵制」だ。

「経済的徴兵制」というのは、貧困や格差など厳しい現実にさらされた若者が、事実上、軍隊に入る道を選ばざるを得ない状況をいう。

実際、アメリカでは、兵役は志願制だが、学費の「肩代わり」や医療保険加入といった条件に引かれて入隊する若者が少なくない。

日本でも、奨学金を借りて大学を卒業できたものの、就職先が決まらなかったり、非正規の仕事しかない若者には、奨学金返済が大きくのしかかる。

防衛省も、米軍の制度を参考に、自衛隊入隊を前提にした奨学金などが目玉の新たな募集制度を検討しているという(2016年7月2日付け赤旗)。

ジャーナリストの堤未果さんは、医療や教育、雇用など最低限の生活を保障する制度が貧弱になった社会には、経済的徴兵制が入り込む余地があると指摘する。

「『当たり前の生活が奪われれば、目の前のパンに手を出すよ』という、取材で会った米兵の言葉が忘れられない。戦争は日常で始まる。経済的徴兵制を機能させない社会づくりが必要です」

(2016年4月29日付け京都新聞朝刊)

思い切って社会のしくみを根本から変えていかないと、この国の若者が戦地に行かされるのは、そんなに遠い将来ではないような気がしてならない。