最近、はまっている料理が、女優柴田理恵さんがテレビ番組で紹介していた「山芋おやき」。

とてもヘルシーで、簡単で、しかも、おいしい。

材料は、ネット検索すると書いてあるが、分量は好みに応じて適当でよいと思う。

塩昆布 1つかみ

長いも 1/2本(すりおろす)

万能ねぎ 4本

ピザ用チーズ 大2

ちりめんじゃこ 大2

かつおぶし 3グラム

白ごま 大1

これらをボールに入れて混ぜて、フライパンで焼くだけ。

どれも生で食べられる物ばかりなので、表面に焼き色がつけば、OK。

山いもは、大和芋を加えた方が粘りが出るので、長いもと混ぜている。ただし、大和芋は、直接触れると、手がかゆくなるので、注意!

油は引かなくてもいいらしいが、うちのフライパンは古くなっていて、くっつき易いので、私は少々、油を引いて焼いている。

オススメです。

ブログ マチベンの日々

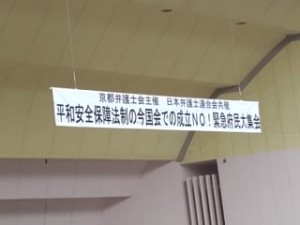

11月15日(日)は、国立京都国際会館で開催された、京都弁護士会主催の第45回「憲法と人権を考えるつどい」に参加しました。

テーマは「オンナもオトコも働きやすい社会へ」。

ワーク・ライフ・バランスと企業活動の両立を考えるという内容でした。

私の元依頼者女性も何人か参加されており、短時間でしたが、言葉を交わすこともできました。

桂あやめさんの落語から始まり、

2015年3月にアメリカ国務省から日本人初の「国際勇気ある女性賞」を授与された小酒部さやかさん(NPO法人マタハラNet代表理事)の講演、

約12年間スウェーデンで生活されていた、大阪大学大学院言語文化研究科教授の高橋美枝子さんの講演、

そして、京都の企業のとりくみに関するパネルディスカッション、

と多彩な内容のつどいでした。

「女性の活躍」が叫ばれていますが、経済や福祉の分野が充実しない限り、企業の努力だけでは限界があります。

結局、一部の女性にとどまってしまうことでしょう。

女性をとりまく環境の整備こそが求められています。

今年もあと残すところ2ヶ月を切った。

書店などでは、2016年度の手帳や家計簿がたくさん並んでいる。

毎年この時期、来年の手帳と家計簿を購入するが、ここ数年、お気に入りは固定している。

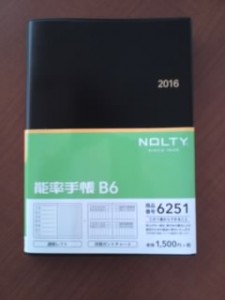

手帳は、弁護士にとって必須アイテムである。

すべての法律相談・打ち合わせ・裁判・会議などの日程を1冊の手帳で管理している。

最近、弁護士の中には、電子手帳で日程管理をしている人もいるようだが、私は、鉛筆で書き込める従来型の手帳が好きで、当面、変えるつもりはない。

お気に入りは、NOLTY能率手帳B6版。もう10数年前から愛用している。

弁護士になった当初は、A5版を使用していたが、B6版の方がショルダーバッグにも入るし軽い。

また、B6版手帳は、いくつかの会社から出版されているが、能率手帳シリーズの紙や線の色が気に入っている。

一方、家計簿は、小遣い帳の時代から含めると、子どもの頃からずっとつけている。

母の死後知ったことだが、母は、普通の横線ノートに自分で線を引き、毎年予算をたてて、

家計管理をしていた。

母の域には、とうてい及ばないが、私もその血を受け継いでいるのだろうと思ったりする。

家計簿をつけているとは言っても、日々、細々と購入する食費の記載は、大ざっぱだ。

食費については、購入した食品の1つ1つの内容は書かず、購入金額だけを記載している。

私が愛用する「一カ月の収支がひと目でわかる家計簿」(高橋書店発行)は、食費について数字だけでも記入できるパターンのもので、日の欄も空欄となっているので、毎日つける必要もないものである。

離婚事件をたくさん扱っていると、家計管理の方法や家計の使い方が問題となることもあり、そんな時には、依頼者が家計簿をつけていたらなあと思うが、つけていないからこそ問題となるのだろう。

家計簿をつけていると、仕事に役立つこともある。

例えば、破産事件や婚姻費用請求事件などで、当事者が家計表を作成することがあるが、各費目の金額の合理性の有無について、日頃から家計簿をつけているので、ある程度、判断でき、相手の家計表の不自然さ・不合理さを指摘することもできるのである。

手帳をつけること、家計簿をつけること、もう、これらは私の習慣になってしまっている。

昨年、日本百名山を、約7ヶ月かかって、人力だけで踏破したアドベンチャーレーサー田中陽希(たなか ようき)さん(NHKグレートトラバース)。

陽希さんが今年4月1日に北海道の稚内を出発し、今度は、日本二百名山の人力踏破をめざしていることは、2015年6月12日付けの当ブログでも紹介した。

昨年、どこかの百名山に追っかけていきたいと思っていたが、結局、日程が合わなかった。

それで、今年こそ、なんとしてでも!と思っていた。

とりわけ、山仲間のA・F・N弁護士が、8月に、越後の中ノ岳避難小屋で、偶然、陽希さんと同宿したことを知り、余計にその思い強くなった。私も生ヨーキに会いたい!

そこで、最も近い滋賀県の武奈ヶ岳(1214m)に来るのを狙っていた。

そして、幸いにも、10月31日(土)に武奈ヶ岳にやってくることがわかった。

武奈ヶ岳には、通常、1年に1度、夏山の訓練のために登る。

今年は、もう2回登った。

でも、今回は別。天候も晴れ予報。登ろう!

「グレートトラバース」のホームページで確認すれば、GPS情報により、陽希さんが、現在、どこにいるのかは、すぐにわかる。

陽希さんは、福井県から滋賀県へと移動してきており、10月31日の早朝に滋賀県高島市のガリバー旅行村の登山口から比良山系に入ることが予想された。

おそらく正午~午後1時には山頂に着くだろう。

午前9時過ぎに坊村に到着。

いつもは空いている無料駐車場がもう満車状態で、地元のおじさんの誘導で、なんとか駐車場の近くに停めることができた。

午前9時25分、登山開始。

登り始めは焦る気持ちから、ついつい速度が速くなったが、同行者に「それでは、上まで持たない」と注意され、その後は、いつものペースで登る。

これまで秋の武奈ヶ岳に登ったことはなかったが、風のない谷筋の紅葉は今が盛りで、とても綺麗だった。

尾根の紅葉は、もう盛りをすぎて、強い風にあおられ、時々、桜吹雪のように、枯れ葉が舞った。

御殿山を過ぎると、武奈ヶ岳の山頂にちらほらと人が見える。

午前11時55分、山頂に到着。

山頂には、100名を超える登山者が、今か、今かと陽希さんを待っていた。

スマホで陽希さんの現在地を確認している人もいた。

まだ少し時間があると思い、風を避けて頂上から少し離れた所で、昼食用の焼きそばを作って急いで食べる。

そして、ついに「来た!」「来た!」の声。

陽希さんが登山道をゆっくり歩いてくる。

撮影カメラを持つスタッフも1名並んで歩いてくる。

頂上に近づくにつれ、たくさんの人の握手攻めにあい、なかなか頂上の標まで到達しない。

私も、ちゃっかり握手してもらった。

ついに、登頂!82座目である。

その後、休むことなく、登山者からの質問の受け答えや撮影が続けられた。

スタッフは、ドローンも持参していたが、風が強かったためか、使用されなかった。

そのうち下山する人もおり、徐々に取り巻いていた人は減っていき、「生ヨーキ」を近くで見ていることができた。

陽希さんは、最後は、今日がハロウィンということで、登山者が持ってきた、かぼちゃの指輪をもらって指にはめて自撮りしていた。

陽希さんは、山頂に1時間以上いただろうか。

山頂付近に落ちていた小さなゴミをさっと拾い、下山していった。

いい人や・・・

グレートトラバースは、第4集(9月上旬~10月上旬)が11月14日(土)午後9時からNHKBSプレミアムで放映される。

武奈ヶ岳は、第5集だね。

楽しみ!

事務所ホームページの法律コラムにも書いたが、ハンバーガーチェーンのロッテリアが9月17日販売した「ご当地ふるポテ」の「京都黒七味風味」が、京都の香辛料販売老舗の原了郭(はらりょうかく)の「黒七味」という商標権を侵害していたことがわかり、販売を中止していたという報道があった(10月28日付け京都新聞朝刊)。

「黒七味」と言えば原了郭、というのは当たり前。

こんなん勝手に使用したら、そらアカンわな。

原了郭は、たくさんの香辛料の商品を扱っているが、やはり、この「黒七味」はとても美味しく、私も愛好している。

うどんやそば、みそ汁などに入れると、ピリッと味が引き締まる。

黒七味を私に紹介してくれた友人などは、小分けパック(←これも販売されている)を鞄に入れていつも持ち歩いている。

値段もさほど高くなく、店に行かなくても、京都のデパートなどでも売られているので、購入しやすい。

最近、店の方では、「黒七味カレー」が食べられるらしい。

チェックはしているが、まだ食べていない。

10月25日(日)、佐川綾野さんの切り絵教室に参加した。

今回で3回目(6月1日・7月2日の当ブログ参照)。

今回の作品テーマは、参加者各自の自由ということだったので、私は、以前、佐川さんのブログで紹介されていた「人魚姫」を選んだ。

参加者は女性ばかり6名。うち、初めての人が3名。

前回の作品「幸福の王子」の時は、時間が足りず、悪戦苦闘したが、今回は、時間内に完成。

また前回、切ってはいけない箇所も切ってしまったので、今回は、慎重に切り進め、無事に切り終えることができた。

少し慣れてきたのか、今回の作品が易しかったのか・・・?

佐川さんの切り絵は、切るだけでなく、その後、和紙で色つけもするので、その色選びも楽しい反面、難しい。

でも、すっかり、佐川ワールドに、はまってしまっている私。

私の作品「人魚姫」

参加者全員の作品

8月6日、58歳という若さで、突然、帰らぬ人となってしまった高山利夫弁護士(詳細は、9月1日付け当ブログ)。

10月24日土曜、京都法律事務所主催で、「高山利夫弁護士を偲ぶつどい」が開かれた。

京都法律事務所の元所員、京都の弁護士、全国から同期の弁護士、現在あるいは元依頼者、労働組合や団体の方など、100名を超える人の参列があった。

私が高山弁護士と一緒に取り組んだいくつかの事件の元依頼者も駆けつけてくれていた。

実直に自由法曹団の道を歩んだ高山さん、相手を追い詰める内容の書面を書き、尋問では鋭く追及した高山さん、冤罪を信じ最後まで当事者と一緒に闘った高山さん、いつも変わらぬ笑顔の高山さん・・・・

そんな言葉が、皆の口から次々と飛び出した。

24年間も同じ事務所に在籍していたのに、私の知らない高山さんの素顔や人柄を語るエピソードが一杯語られた。

心の整理ができず、お別れができなかった私の中でたまっていた涙がどんどんあふれて止まらなかった。

心あたたまる良いつどいだった。

やっと、私自身の気持ちに区切りをつけることができるような気がした。

先週末は、秋らしい天候が続きそうだったので、10月4日(日)、石川県白山市と福井県大野市にまたがる赤兎山(1629m)に登って来た。

絶好の秋晴れの天気を予想して出かけたが、福井に近づくにつれ、雲がたくさんかかり、道路も雨が降った直後のように濡れていた。

しかし、駐車場には、既にたくさんの車が駐車されていた。

晴れてくることを期待して登山開始。

最初は、ゆるやかな細い登山道だが、しばらく進むと、道はやや急になっていく。

道がところどころぬかるんでいる。

小原峠に到着。

ここが赤兎山と大長山(おおちょうざん)の分岐となる。

大長山も、白山の展望が素晴らしい山のようだが、この日は赤兎山だけ。

山頂に近づくにつれ、急登となっていった。

小原峠までは紅葉はほとんどなかったが、山頂付近は、少し紅葉が進んでいた。

ナナカマドの実。

山頂は狭く、山頂を示す標は新しく設置されるための工事中で、簡易な標しかなかった。

山頂から北に少し下ったところに赤池湿原や避難小屋があり、その周辺は、素晴らしい紅葉が広がっていた。

そして、更に避難小屋を超えて進むと、白山が眼前に一望できる場所があった。

到着した時は、まだ、白山は雲の中だったが、昼食を食べている間に、徐々に雲が取れていき、見事な白山を展望することができた。

左が白山、右が別山。

ゆっくりと、白山の展望を楽しんだ後、下山。

紅葉には少し早かったなあ・・・

前回のブログに書いた、日本語テストの回答は以下のとおりです。

(「日本人の知らない日本語3p89より)

①* アステリスク、アスタリスク

②# ナンバー。なお「♯シャープ」は横線が右上がりだそうです。

③! エクスクラメーションマーク

④∞ インフィニティ。無限大です。

⑤/ スラッシュ

⑥()パーレン

⑦& アンパサンド

私は、③と⑤しか知りませんでした。トホホ・・・

2015年5月の当ブログでも、2度にわたって書いたが、日本語教師をしている友人から借りたコミックエッセイ「日本人の知らない日本語」(著者:蛇蔵&海野凪子)がとても面白い。

今回は「約物」(やくもの)

約物とは、言語の記述に使用する記述記号類の総称で、具体的には、句読点、疑問符、括弧、アクセントなどのことを言う。

「約物」なんて言葉、知らんかった・・・

「日本人の知らない日本語」には、章ごとに「やってみよう!日本語テスト」が掲載されていて、同書の3巻に、この「約物」についてのテストが載っていた。

次の記号をカタカナで答えなさい。

①*

②#

③!

④∞

⑤/

⑥()

⑦&

答えは、次のブログにしましょう。

寺町竹屋町西入に卵屋さんがあり、その卵屋さんでは、平日は毎日、手作りのお弁当(600円)が販売されている。

日替わりでメニューは毎日変わり、肉・魚や野菜とのバランスも取れ、ヘルシーな美味しい弁当だ。

卵屋さんらしく、必ず1切れの出汁巻き卵が入っており、これがまた、とても美味しい。

値段も、「消費税が10%にアップするまでは、600円で頑張る」と言われている。

事務所からは少し遠いが、時々、その弁当を買いに行く。

店に出て販売しているのは、卵屋さんの「おばあちゃん」。

年齢は不詳(80代らしい)だが、小柄で、京都弁でいつも優しく応対してくれる。

そのおばあちゃんの姿を、ここ数ヶ月見かけなかった。

店の人に「どうかされたんですか?」となんとなく聞きづらく、心配しながらも、日は過ぎていった。

今日、久しぶりに弁当を買いに行くと、おばあちゃんが店に出ておられた。

思い切って「どこか、お悪かったのですか?」と尋ねると、おばあちゃんは、笑いながら「今年の夏は、あまり暑かったんで、夏期休暇を取ってた」という答えが返ってきた。

元気そうで良かった!

2015年9月21日付け京都新聞に「増える『ミニマリスト』」というタイトルの記事が掲載されていた。

「ミニマリスト」・・・初めて聞いた言葉だった。

英語のミニマル(最低限の)からの造語で、生活に必要最低限の物しか持たない人たちのことをいう。

節約のためではなく、身の回りの物をできるだけ減らすことで、仕事や趣味に集中して生活の質を高めようという考え方で、若者を中心に広がっているとのこと。

「片付け」や「断捨離」というと、主婦が中心のような期がするが、「ミニマリスト」は結構男性にも広がっているよう。

更に、企業がこうした考えを取り入れる事例もある。

そんな生活は私の理想だ。

でも、現実は、「断捨離」すらできず、たくさんの「いつか使うかもしれない物」と一緒に生活している私は「ミニマリスト」とはほど遠い。

今はただ、「ミニマリスト」たちのブログを畏敬の念を持って読むだけの日々である。

2015年9月19日午前2時過ぎ、多くの国民の「違憲」「廃案」「反対」の声を押し切って、安保法案は、参議院で強行可決された。

最終盤、元最高裁長官や元最高裁判事、元裁判官など、それまで政治的発言を控えていた人たちまでもが、思いあまって、とうとう「安保法案、違憲、反対」の声を上げたが、政府与党は、これを無視した。

しかし、今回、安保法案反対に立ち上がった、高校生、若者、ママ、高齢者など幅広い層の人たちは、「今からが民主主義の新たなたたかい」として、来年夏の参議院選挙に向けて、次の運動を開始した。

ノーベル物理学賞受賞者の益川敏英京大名誉教授らの「安全保障関連法に反対する学者の会」(賛同者1万4120人)は、翌20日、東京都内で171人が参加して記者会見をし、「違憲立法を許さず、廃案に追い込む運動を進める」と抗議声明を発表した(2015年9月21日付け京都新聞)。

今回、私たちは、学生時代に憲法の教科書で習ったような「権力者の横暴」を現実に体験した。

よって、三権分立における司法の役割はとても重要だが、残念ながら「憲法裁判所」という制度がない日本では、具体的事件を伴わない、法律そのものの合憲違憲の判断を司法がするしくみはない。

やはり、主権者である国民が、主権を行使することが、今、最も求められている。

6月22日付けのブログで、歯茎の痛みと腫れについて書いた。

その翌週、10数年ぶりに歯科医を受診したところ、やはり歯周病だった。

毎朝毎晩必ず歯を磨き、毎日フロスもしているのに、なんで・・・?という思いだったが、甘い物好きなので仕方がないか。

その後、歯周病の治療を続け、それが終わった後は、10数年前に治療した虫歯の再治療をした。

虫歯の再治療は、歯につめてあるものを取り出して、つめなおすというもので、取り出す時は、神経に触ったりし、痛みで涙が出た。

その治療も昨日、終了した。

10数年前に虫歯治療をした時、心をいれかえて、それ以降、毎日フロスを使用するようになったが、今回の治療をきっかけに、再度、心をいれかえて、より一層、時間をかけて丁寧に磨くことを心がけようと思っている。

年を重ねても、できるだけ自分の歯で物を食べたいからね。

高山利夫弁護士(39期)が、8月6日、急逝された。

帰宅途中の電車の中で体調不良となり、そのまま帰らぬ人となった、とのこと。

58歳。

若すぎる突然の死亡に、気持ちの整理がつかないのは、おそらく私だけではないと思う。

高山弁護士とは、私が2011年末まで在籍していた京都法律事務所で、長年、同僚弁護士として、仕事を共にしてきた。

彼が京都法律事務所に入所した時の事務所報の自己紹介文に、彼は、次のように書いた。

「働く者の権利を守るためには命を賭けなければならなかった戦前に『生きべくんば民衆のために』と頑張り抜いた自由法曹団の先輩弁護士達と、宮澤賢治の『雨ニモ負ケズ』の人間像、これが究極の弁護士像だと私は思っています」

「働く人達の権利と民主主義を、働く人達と一緒に守る弁護士でありたいと思います」

「刑事事件についても執念をもってやろうと思っています。刑事事件は、どんな事件であっても常に人権にかかわるものだと思うからです」

など。

彼のことを思い出しながら、事務所報を読み返すと、彼の28年間の弁護士人生は、上記の「初心」がずっと貫かれていたと確信する。

タクシー労働者の労働事件、賃金差別事件、刑事冤罪事件などなど、共に関わった事件は、数多くあるが、彼は、常に、事実を丁寧に拾いあげ、先を見通し、決してブレず手を抜かず、事件に取り組んでいた。

私が仕事や人間関係などでしんどくなると、時々、愚痴を聞いてもらったりもした。

そんな時、華々しくパーッと活躍し、その後は疲れて消えていくより、地道で愚痴を言いながらもずっと信念を貫いた方がいいよね、などと互いに励まし合ったりもした。

事務所を離れてから、しばらくは共同で関わっていた事件があったが、最近は、あまり顔を会わせなかったので、今でも、亡くなったという実感が持てないでいる。

心からご冥福をお祈りします。

8月29日(土)と8月30日(日)は、日本列島が、戦争法案反対で激しく暑く燃えた日となった。

8月29日は、京都弁護士会が、初めて円山公園音楽堂で戦争法案反対の大集会を開いた。

3000人が目標と聞いていたので、弁護士会がそんなに人を集められるだろうか?と、とても心配していたが、開会30分前に会場に到着すると、たくさんの人、人、人で、そんな心配は一瞬にして吹き飛んだ。

集会は、白浜会長の挨拶で始まった。

会長の挨拶の際には、戦争法案に反対アピールを出した、京都弁護士会の歴代会長も登壇。

我が事務所の村井弁護士も会長経験者として登壇した。

戦争法案反対のアピールを出した歴代会長の皆さん(前列の人は、手話通訳の人です)。

次に、小林節慶応大学名誉教授の講演。

小林さんは、国会の衆議院憲法審査会で戦争法案は「違憲」であると述べた3人の学者のうちの1人である。

難しい憲法の話はなし。

安倍政権がいかにひどいかを語り、仮に強行採決が行われても、次の選挙で政権交代をさせればよいと強調された。

そして、政党からのアピールの後は、各界からのアピール。

とりわけ、SEALDsKANSAIを代表して発言した、同志社大学2年生の斎藤凛さんの言葉には胸打たれた。

まだ10代の斎藤さんは、

これまで選挙には行ったことがない。

国会審議を聞いていると、おとなたちは、なぜこんなに未来に対する創造性がなく無責任なんだろうと思った。

でも、反対運動の中で、好きなことができている今があるのは、過去に頑張ってくれた、おとながいたからだとわかった。

自分たちも、まだ見ぬ、これから生まれてくる子や孫のために、頑張りたい。

心からほとばしり出る斎藤さんの訴えに涙が出た。

集会は、最終的に4500人の参加となった。

集会後は、京都市役所前までパレード。

沿道では、今日もたくさんの人が、注目し、応援の拍手を送ってくれた。

弁護士会の役員や憲法委員会の会員の皆さん、本当にご苦労様でした。

翌8月30日は、国会周辺で、戦争法案に反対する12万人の人が集まったという。

また全国各地で様々なとりくみがなされた。

これこそが民主主義だと感じた、燃えた週末だった。

お盆過ぎの休暇は、あまり長く日程が取れなかったので、急遽、北アルプスの霞沢岳(2646M)に登ることにした。

霞沢岳は、北アルプスの南部に位置する山で、日本二百名山の1つである。

槍ヶ岳や穂高岳と比べると、マイナーな山でなので、登山者は少ない。

でも、穂高連峰と対峙する位置にあり、ここからの穂高の眺めは最高と聞いた。

登山道は、徳本峠(とくごうとうげ。2140M)からのピストンだけ。

8月19日、上高地から入り、明神から徳本峠への登山道を行くと、登山者は誰もいない。

徳本峠に達するまで、すれ違った登山者は下山する一人だけ。

登山道は最初は緩やかだが、しばらくすると、つづら織りの急坂となる。

水場を2カ所経ると、まもなく徳本峠小屋に到着した。

今日は、小屋泊まり。

徳本峠小屋は、2010年に新館を建てたところで、綺麗だ。

明日の天気予報があまり良くない。

せっかく霞沢岳に登るのに、穂高の展望がなければ、つまらない。

予報では、午後からくずれるとのことだったので、明日朝は、朝食弁当を持って、午前4時半過ぎに出発することにした。

翌8月20日、午前4時40分出発。

午前5時には周囲が明るくなり、穂高もぼんやり見える。雨は降っていない。

小屋からジャンクション・ピークまでは、300M程つづら織りの急坂をひたすら登る。

ジャンクション・ピークからは、今度は約200Mの下り。樹林帯の中をアップダウンしながら下っていく。

K1ピークのとりつきからは、またかなりの急登となる。

途中から小雨も降ってきた。

やっとの思いでたどりついたK1では、穂高連峰の見事な展望が待っていた。

数年前に歩いた、西穂の独標から、西穂、ジャンダルム、ロバの耳、奥穂、前穂まで、すべて見える。

天候は、あまり良くないが、展望があって穂高も見え、登ってきた甲斐があった。

K1でしばらく360度の展望を楽しみ、K2そして霞沢岳山頂へ。午前9時半過ぎ。

下山はピストン。

下山は、今度はK1から急坂を下り、アップダウンを繰り返して徐々に高度を上げ、ジャンクション・ピークからまた長い急坂を下る。

徳本峠小屋に着いた時には、もうヘトヘト。

昼食に、そばを食べて生き返る。

小屋から上高地への下山は、楽だったが、足はもうガタガタ。

疲れた~!!

7月に受けた健康診断の胃透視検査結果の欄に「胃に微小なポリープあり。来年も検査を受けてください」と書かれてあった。

このような記載があると、気の弱い私はとたんに不安になる。

父が胃ガンで亡くなっているから余計だ。

来年まで、どこかに不安な思いを抱えるのは嫌だ。

友人の夫の医院でも胃カメラ検査をしていることを知り、すぐに検査の予約をした。

胃カメラ検査は、10年以上前に2回受けたことがあったが、最近はしばらく受けていない。

検査当日。

その友人も医院で働いていることや、3回目ということで、緊張感はあまりない。

でも、最初にカメラの管を口から挿入する時は、やはり苦しい。

先生が「画像見ますか?」と言ってくれたが、見る勇気はない。

検査は、おそらく15~20分くらいで終わったと思う。

結局、ポリープは見つからなかった。

ホッと一安心。

何回受けても、胃カメラ検査は慣れないなあ。

青森の旅の番外編。

(その1)

青森の「美味しい食べ物」はたくさんあるが、その1つ、大間のマグロは有名だ。

大間は下北半島の先端に位置するので、そこまでは、とうてい行かれない。

でも、大間のマグロを食べさせてくれる店を見つけた。

それは、青森市の近郊にある浅虫温泉の「鶴亀屋食堂」。

早朝から開店しており、午前11時に入店したが、もう席はほとんど埋まっていた。

ここの名物は、なんと言っても、大間産のマグロ丼。

大・中・小と3種類があり、中(マグロ15切れ)を頼んだ。

中とは言っても、1切れが大きい!

ボリューム満点で、おいしい!

満足。

(その2)

岩木山の麓は、りんごも有名だが、夏は、とうもろこしだ。

岩木山からのハードな下山の時、「麓に着いたら、とうもろこしが食べられる」ことだけを楽しみに頑張った。

焼いたものと、ゆでたものが売られていたので、店のおばちゃんに「どっちがおいしい?」と聴くと、「そりゃあ、焼きやね」という返事。

焼きとうもろこしを買って食べた。

甘~い。

山の疲れが吹き飛んだ。

8月8日は、白神岳へ。

白神岳(1235m)は、世界遺産である白神山地の中にあり、日本二百名山の1つである。

前日の岩木山登山の疲労が残り、とりわけ右膝が痛い。

マテ山コースの登山口から登り始め、しばらくは、緩やかな坂が続く。

木立が高く、岩木山のうっそうとした雰囲気とは異なり、気持ちがいい。

しかし、最後の水場を過ぎると、マテ山への急な登りとなった。

風もない中で、暑さと足の痛みとで、苦しい。

周囲はガスがかかり、展望はなし。

たとえ白神岳に到着しても、ガスで何も見えないと思うと、もうマテ山で引き返したくなった。

マテ山の分岐で、パンを1個食べる。

少し気持ちが落ち着いてきた。

そこからしばらくは、ゆるやかなアップダウンが続く。

ブナ林が心をなごませてくれる。

そして、次第に急坂となり、十二湖コースとの分岐まで来ると、ほぼ平行移動となった。

まもなく山頂へ。遠かった!

山頂にもガスがかかり、時々雲が切れる程度で、展望はほとんどない。

下山は、同じルートを通る。

両足の太股はパンパンになり、宿の階段を上るのも一苦労だった。